Der HCG-Philo-Preis 2022/23

Die Gewinner*innen und ihre Essays

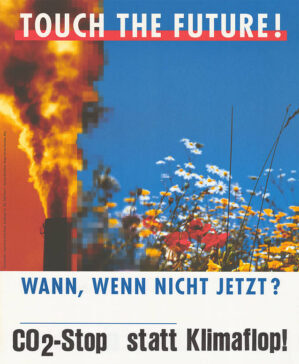

KLIMA KRISE WANDEL

Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema „Die Klimakrise“,

so lautete die Aufgabenstellung für den 12. HCG-Philo-Wettbewerb (2022/23).

76 Schüler:innen haben sich mit dem Thema beschäftigt und einen Essay zum Thema eingereicht. Die Philosophie-Lehrer:innen des Hans-Carossa-Gymnasiums haben sie sich alle angesehen und drei Essays als besonders gelungen prämiert.

Die Gewinnerinnen und ihre Essays

1. Preis

Wir können in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen

Lara Kazak (2. Semester)

2.Preis

Der Hauptgrund für mangelnde Klimaschutzmaßnahmen ist und bleibt die Trägheit der Masse

Felipe Marien (2. Semester)

3.Preis

Als Menschen haben wir eine enge Beziehung zur Natur und sind von ihr abhängig

Sonja Hildermann (2. Semester)

1. Preis

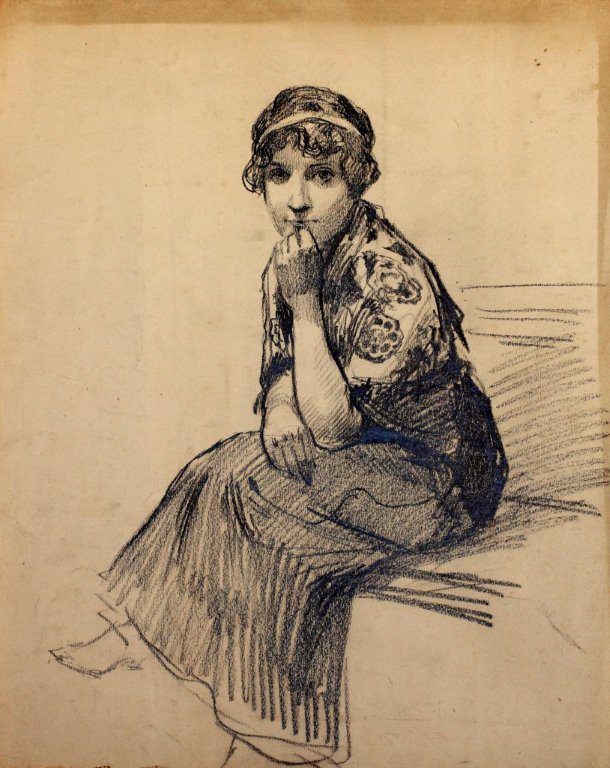

Lara Kazak (2. Semester)

Sind wir zu klein für das große Ganze?

Abstract: Wie ist der notwendige Klimaschutz ethisch zu begründen? Kant, Bentham und Jonas zufolge sei jeder Einzelne dafür verantwortlich, Egoismus, Faulheit und Selbstgefälligkeit zu überwinden, um nachfolgenden Generationen eine lebenswürdige Welt zu hinterlassen. Letztlich liege die Lösung der Klimakrise in einem moralischen Verhältnis zu Natur und Umwelt: Diese nicht mehr nur als Ressourcen-Lager, sondern immer auch „als Orte der lebendigen Interaktionen“ zu behandeln.

In jüngster Zeit fallen in unserem sozialen und politischen Umfeld immer häufiger Begrifflichkeiten wie selbstverschuldeter Klimawandel, Klimaschutz und globale Klimakrise. Doch wie können wir uns der sich offenbar anbahnenden Klimakatastrophe als einzelne Individuen einer so komplexen Gesellschaft, die in ihrem Verhalten in erster Linie vom Kapitalismus gesteuert zu sein scheint, erfolgreich und effizient entgegenstellen? Sind wir zu klein für das große Ganze? Sind unsere Sinne von Egoismus und Habgier so sehr getrübt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Denk- und Lebensweise zu ändern oder zumindest zu hinterfragen? Haben wir im Sinne Immanuel Kants verlernt, vernünftig zu handeln und zu denken? Und dies, obwohl die Klimakrise eines der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft und der uns folgenden Generationen ist? Zweifellos stellt uns der Klimawandel vor eine große Herausforderung in Bezug auf die moralische Verantwortung und Verpflichtung eines jeden Individuums und unserer Gesellschaft als Ganzes.

Eine angemessene Einschätzung der Bedeutung der Termini Klima bzw. Klimaschutz in Bezug auf Begriffe wie Natur, Evolution und Schöpfung, die sich in der Geschichte des westlichen Denkens etabliert haben, ergibt sich ausgehend von der konkreten Situation der heutigen Zeit fraglos als eine sehr schwierige Aufgabe. Der hier folgenden philosophischen Reflexion liegt die Annahme zugrunde, dass der anthropogene Einfluss auf den Klimawandel deutlich feststellbar1 und daher auch ethisch relevant ist. Hierbei ist es von großer Wichtigkeit sowie Bedeutung sich selbst zu vergegenwärtigen, dass sich die Natur und unsere Umwelt zurzeit in einem zu eskalieren drohenden Zustand befinden, über den sich jedes Individuum bewusst werden sollte.

Welche ethischen und philosophischen Werte können das erstrebenswerte individuelle und politische Ziel „Klimaschutz“ begründen? Welche klimaethischen Maßnahmen sind im Interesse aller im Spannungsfeld „Klimaschutz und Rechts- und Freiheitseinschränkungen für den Einzelnen“ zu vertreten? Sind wir überhaupt moralisch verantwortlich für den Klimaschutz?

|

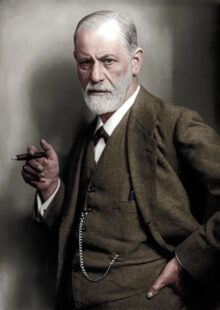

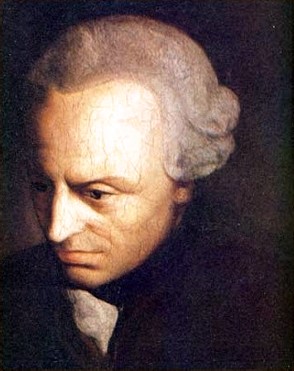

Als eine der wichtigsten ethischen Theorien ist hier die Ethik nach Immanuel Kant anzubringen, die auf der Idee der Moralphilosophie basiert.2 Im ersten Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, die als Konzeption einer reinen Moralphilosophie a priori angesehen werden kann, gibt Kant eine Vorstellung davon, wodurch eine Handlung einen moralischen Wert erlangt. Moralisch wertvoll ist nach Kant im Sinne eines „Handelns aus Pflicht“ eine Handlung, sofern diese rein aus der Pflicht heraus ausgeführt werde. Dabei dürfe den Handelnden nichts weiter zu dieser Handlung motivieren als die Pflicht selbst, nämlich die Achtung vor der jedem Menschen innewohnenden moralischen Sitte. Kant würde anführen, dass moralisches Handeln auf universellen moralischen Gesetzen basiert, die für alle Menschen gelten. Diese moralischen Gesetze sind rational und können durch Vernunft und moralische Überlegung erkannt werden. Im Kontext des Klimaschutzes kann man argumentieren, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, die Auswirkungen unseres Handelns auf das Klima zu minimieren und eine nachhaltige Zukunft für uns und kommende Generationen zu schaffen. Dies kann als universelles moralisches Gesetz betrachtet werden, das auf Vernunft und moralischer Überlegung basiert. Kant betonte auch die Bedeutung von Pflicht und Verantwortung. Im Kontext des Klimaschutzes bedeutet dies, dass jeder Einzelne für seine Handlungen und deren Auswirkungen auf das Klima verantwortlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kantianische Ansatz zum Klimaschutz uns dazu auffordert, moralische Überlegungen in unsere Entscheidungen einzubeziehen und uns für unsere Handlungen und deren Auswirkungen auf das Klima verantwortlich zu fühlen. Durch eine solche Philosophie können wir ein besseres Verständnis für die moralischen Implikationen unseres Handelns im Kontext des Klimawandels entwickeln und bessere Lösungen für diese drängende Herausforderung.

Immanuel Kant wäre der Auffassung, dass wir nur auf der Grundlage seiner Rechts- und Morallehre zu gerechten Klimaregelungen gelangen können.

Aus Kants Perspektive wäre es mithin als moralisch verwerflich zu erachten, unsere Umwelt, in der wir leben durch unsere egoistischen und selbstgefälligen Handlungen zu zerstören und den Klimawandel und eine damit einhergehende Klimakrise zugunsten unserer wirtschaftlichen und anderen individuellen Interessen anzusteuern bzw. zumindest bewusst in Kauf zu nehmen. Daher liegt es in der Verantwortung eines jeden Individuums, Maßnahmen zur Prävention des Klimawandels zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass zukünftige Generationen eine lebenswertere Umwelt vorfinden. Doch was genau versteht man eigentlich unter Verantwortung? Was verstehen wir unter Schuld im Zusammenhang mit der Klimakrise? Und wie genau lassen sich diese Begrifflichkeiten voneinander trennen? Beiden Begriffen ist immanent, dass das Individuum selbst in der Lage ist, frei über seine Handlungen zu bestimmen. In erster Linie versteht man unter dem Begriff Verantwortung das „Rechenschaft geben“ für ein bestimmtes Handeln oder für dessen Folgen. Die Verantwortung wird übernommen und man ist verpflichtet, die Konsequenzen, welche nicht immer negativ sein müssen, für sein Handeln zu tragen.3 Die moralische Schuld hingegen wird einem Individuum zugewiesen. Jemand der moralisch schuldig ist, verstößt bei einer Handlung bewusst und nach freier Entscheidung gegen Normen. Die Verantwortung kann hierbei allerdings der oder dem Schuldigen zugewiesen werden.

|

Die Frage, ob nun jedem einzelnen Individuum die Schuldfrage betreffend des Klimawandels zugewiesen werden kann, ist nicht leicht zu beantworten. Allerdings kann jedem Einzelnen eine moralische Verantwortung zugeschrieben werden. Wir müssen die Folgen unserer selbstgefälligen Handlungen und Lebens- und Denkweise tragen und sind verantwortlich für den unglücklichen Zustand, in dem sich unsere Umwelt befindet sowie der Besserung dieser.

Auch könnten die Prinzipien des klassischen Utilitarismus, der auf Jeremy Bentham4 zurückgeht, herangezogen werden, um unsere moralische Verpflichtung zu klimaethischem Handeln zu begründen. Nach Ansicht der Utilitaristen sollen soziale Institutionen und öffentliche Gesetze sowie Handlungen so gestaltet sein, dass sie den Gesamtnutzen oder das Wohlergehen jedes Einzelnen in der Gesellschaft maximieren, wobei das gleiche Gewicht auf das Wohlergehen jedes einzelnen Menschen gelegt wird. Demnach sind diejenigen Handlungen moralisch richtig, deren Folgen (Konsequenz-Prinzip) für das Glück (hedonistisches Prinzip) aller Betroffenen (Universalitätsprinzip) nützlich sind (Utilitaritätsprinzip). Im Kontext des Klimaschutzes kann man argumentieren, dass Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind, um das Wohl der gegenwärtigen und künftigen Generation, also aller Betroffenen, zu fördern und zu sichern, ohne unseren persönlichen Bedürfnissen besonderes Gewicht zu verleihen. Hieran wird das Spannungsfeld zwischen nötigem Klimaschutz und individuellem Freiheitsbedürfnis besonders deutlich.

Ein anderer Ansatz wäre die Frage nach der intergenerationellen Gerechtigkeit, in der es um die Frage der Verpflichtungen gegenwärtiger Generationen gegenüber der ihnen nachfolgenden Generationen geht. Danach ergäbe sich die Notwendigkeit des Klimaschutzes daraus, dass der Nutzen der Treibhausgasemissionen der gegenwärtig lebenden Generation zugutekommt, während die Lasten bzw. die negativen Folgen des Klimawandels die ihnen nachfolgenden Generationen tragen müssen.

Eine nachhaltige und effiziente Politik des Klimaschutzes sollte nicht auf praktischen Zielen fußen, deren Gründe und Motivationen mit gängigen Voraussetzungen der Moderne bzw. der modernen westlichen Kultur zusammenhängen, sondern die Ziele verlangen eine In-Frage-Stellung der Weltanschauung, ausgehend von welcher die wichtigsten kulturellen Errungenschaften der Moderne entstanden sind.

Gewiss wäre es schwierig, als Vorschlag für eine Änderung der gegenwärtigen Klimakrise den Rückgang auf irgendeine Form von Weltkonfiguration zu fordern, in denen all die Errungenschaften der Moderne aus der Vergangenheit keine Rolle mehr spielen, ein System, in dem wir vollends Verzicht üben müssten.

Um diesem Teufelskreis zu entkommen, müssen wir uns und den uns nachfolgenden Generationen in einer Art ethischen Selbstreflexion vor Augen führen, dass wir in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen können und der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, vor diesem Hintergrund durchaus zu hinterfragen ist, durch jeden Einzelnen, vor allem aber durch die Industriestaaten. Wir können nicht länger ignorieren, dass wir nur einen Planeten Erde haben.

|

Viele Klimaaktivisten sind längst überzeugt, dass die Natur nur überleben kann, wenn der Kapitalismus endet. Also propagieren sie den eingängigen Slogan: »system change, not climate change«. Doch ist es wirklich so einfach, diesen Wandel zu vollziehen und was wäre der Einzelne letztendlich tatsächlich bereit, zu opfern? Lässt sich der Einzelne, die Gesellschaft als Ganzes, lassen sich am Ende ganze Industrienationen davon überzeugen, dem Klimaschutz vor anderen (wirtschaftlichen) Interessen den Vorzug zu geben?

Wie sähe es mit dem sozialen Frieden aus, wenn der Einzelne gezwungen wäre, auf individuelle Freiheiten zu verzichten? Ein nachhaltiger und gerechter Klimaschutz wird sich diesen Fragen stellen und diesen gerecht werden müssen, wollen wir unsere Demokratie nicht in Frage stellen. Denn es gilt nicht nur, den Klimawandel mit allen Mitteln auf Kosten des Zusammenhalts der Gesellschaft zu bekämpfen, sondern auch, den sozialen Frieden zu wahren.

Demnach müssten die Grenzen der individuellen Freiheit eines jeden Individuums künftig immer wieder erneut ausgehandelt werden, damit kein Spannungsgefälle zwischen dem Bedürfnis der persönlichen Freiheit und den Maßnahmen des Klimaschutzes entsteht und sich kein Individuum in seiner Freiheit verletzt fühlt.

Denn die persönliche Freiheit eines Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen Individuums endet. Der kategorische Imperativ des Philosophen Immanuel Kants weist hierbei auch auf das Grundprinzip eines friedlichen, harmonischen sowie menschlichen Miteinanders hin, der da besagt: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“

Doch wie könnte ein künftiges System aussehen?

Eine Lösung im Grundproblem des Klimaschutzes könnte jedoch darin bestehen, den Übergang von einem unmoralischen Verhalten (nämlich der Fortsetzung einer maßlosen industriellen Entwicklung) zu einer ethischen Einstellung zur Natur (durch das Abzielen auf ein gemäßigtes Wachstum und die damit verbundene Reduzierung der Folgen unseres Lebenswandels für unsere Umwelt) mittels einer neuen Konzeption der Ethik und Moral zu vollziehen, in der Akzeptanz zur Reflexionsfähigkeit und diese letztendlich zur Einsicht führt. In dieser neuen Konzeption wäre Ethos als neue Sitte zu verstehen, d. h. als die Öffnung eines neuen Horizonts der Reflexion, in der unsere Natur und Umgebung nicht mehr als Extension von Ressourcen behandelt, sondern als Orte der lebendigen Interaktionen betrachtet werden, in denen das zu Schützende kein Objekt ist, sondern ein Konglomerat von Beziehungen, die nicht getrennt von unserem eigenen (Über-)Leben angenommen werden können. Diesem neuen Ethos ist der Begriff „Klimakatastrophe“ nicht als äußere Schranke, sondern vielmehr völlig inhärent, denn Katastrophe bedeutet „Umwendung“ oder „Drehung“ und bezieht sich in diesem Fall auf die Umwendung im Verhalten des Menschen gegenüber unserem Planeten und umgekehrt.

Schließlich hängen wir von unserer Umwelt und Natur genauso ab, wie sie auf unsere Schutzhandlungen angewiesen ist.

2.Preis

Felipe Marien (2. Semester)

Klimakrise: „Nicht mein Problem!“

Abstract: Klimakrise und Klimaschutzmaßnahmen schränken die menschliche Handlungsfreiheit ein. Des Autors These hierzu lautet: „Je weniger Freiheitseinschränkungen heute, desto mehr Freiheitseinschränkungen ergeben sich morgen.“ Gleichzeitig gehen Klimawandel wie Klimaschutz mit drei elementaren Ängsten einher: Veränderungsangst, Überforderungsangst und Kontrollverlust-Angst. Um die „Klima-Ungerechtigkeiten“ gegenüber Folge-Generationen zu verkleinern, „muss die Ohnmacht des Einzelnen überwunden werden, damit die Macht der Gemeinschaft etwas verändern kann.“

Ca. 70 Aktivist*Innen der Initiative „CancelLEJ“ blockieren in der Nacht vom 09.07. auf 10.07. eine LKW Zufahrt des DHL-Terminals am Flughafen Leipzig/Halle. Sie wollen damit gegen den geplanten Ausbau des Flughafens und gegen die Zunahme des Luftverkehrs demonstrieren. Bild: Blockade mit Transparenten: Nachts gut schlafen statt Frachflughafen.

„Man kann nicht allen helfen, sagt der Engherzige, und hilft keinem.“ – Dies sagte die ca. 100 Jahre nach Immanuel Kant geborene Schriftstellerin Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Dieses durchaus provokante Zitat weist auf die Möglichkeit des Menschen hin, selbstverantwortlich Entscheidungen treffen zu können. Gleichzeitig spiegelt es die Haltung vieler Menschen zu dem aktuell wichtigsten und schwierigsten Problem der Menschheit, der Klimakrise, wider. Aber sind Sichtweisen und Mottos wie: „Die anderen tun ja auch nichts!“ und „Ich habe sowieso keinen Einfluss auf das Gesamtgeschehen!“ gerechtfertigt? Klar ist, sie sind keineswegs ein Lösungsansatz für die Klimakrise.

An diesem Beispiel wird deutlich: der Klimawandel hat viele philosophische Facetten.

In meinen folgenden Ausführungen versuche ich, die philosophischen Fragen, die sich unweigerlich stellen, aufzuzeigen, herauszuarbeiten und genauer zu beleuchten.

Dabei gehe ich zuerst auf die Verantwortung des Individuums ein, daraufhin beleuchte ich die Verbindung der Klimakrise zum Begriff der Freiheit. Dies hat mich dann zum Thema Gerechtigkeit in der Klimakrise geführt. Zum Schluss werde ich im Detail auf die Ängste eingehen, die der drohende Klimawandel einerseits und ein verschärfter Klimaschutz anderseits hervorrufen.

Zunächst stellt sich für mich die große Frage: Welche Rolle spielt das Individuum bei dieser globalen Herausforderung? Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich klar machen, dass die Klimakrise als ein Ergebnis oder als die Summe des gemeinsamen Handels aller Individuen gesehen werden kann. Gegenwärtig bedeutet dies, dass die Menschheit nur als Gesamtes diese drohende Katastrophe abmildern kann, um die Lebensgrundlage der zukünftigen Generationen zu sichern. Man kann von einer Ohnmacht des Einzelnen und einer Macht der Gemeinschaft sprechen. Doch wann fühlt sich das Individuum verantwortlich oder kann es überhaupt zur Verantwortung gezogen werden?

Momentan beobachte ich bei vielen Trägheit, manchmal sogar Gleichgültigkeit. Der Einfluss des Einzelnen auf die Gesamtsituation wird als sehr gering eingeschätzt: „Da kann ich doch nichts machen!“ Dies widerspricht aber der Entstehung der Klimakrise, die als ausschließlich menschengemachte Katastrophe zu sehen ist. Jedes Individuum ist also verantwortlich; auch verantwortlich für die Menschen, die bereits unter der Katastrophe leiden. Doch diese Einstellung vertreten eigentlich nur die, die bereits aktiv etwas gegen den Klimawandel unternehmen, weshalb sich folgende Fragen aufwerfen: Wann ergreift der Mensch Selbstinitiative und wodurch verändert er sein Verhalten – durch Erkenntnis oder durch Erfahrung?

Seit mindestens 50 Jahren warnt die Wissenschaft vor dem eintretenden Klimawandel und trotzdem reicht diese Erkenntnis nicht aus, um eine notwendige Veränderung unserer Gesellschaft und unseres Lebensstandards herbeizuführen. Für mich ist also klar, die Menschheit als Gesamtes verändert sich (hinsichtlich des Klimawandels) nicht durch Erkenntnis, sondern durch Erfahrungen, welche bei dieser globalen Katastrophe eigentlich nur leidvoll sein können. Ob die Menschen wirklich erst handeln, wenn sie unmittelbar den Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind? Jedenfalls können wir dies bei uns in Europa noch nicht beobachten, denn hier sind die Folgen der Krise noch nicht so stark spürbar. Anderswo hingegen leiden Menschen bereits aufgrund von Überschwemmungen, Ansteigen des Meeresspiegels, Dürren, Wassermangel, etc. Und für dieses Leiden sind wir, hier in Europa, besonders verantwortlich, denn die Verursacher der Emissionen über die letzten Jahrhunderte sind fast ausschließlich Industrienationen. Im Gegensatz dazu sind die ärmeren Länder gerade die, die besonders unter den Folgen leiden. Zudem sind die Industrieländer die, die nun den Menschen in Schwellenländern den hohen Lebensstandard verwehren, mit der Begründung, dass diese sonst zu viele Treibhausgase emittieren würden, während hierzulande ein enorm hoher Lebensstandard herrscht. Philosophisch betrachtet ist dies zutiefst unmoralisch, denn es ist eindeutig nicht mit unser Wertevorstellung vereinbar (z.B. Gerechtigkeit, Verantwortung) und demnach „falsch“. Bereits Kant sagte: „Je eigennütziger der Beweggrund, desto weniger Moralität“. Dies bestätigt sich hier ziemlich eindeutig. Das Verhalten der Industrieländer gegenüber den Schwellen- und Entwicklungsländern kann auf jeden Fall als eigennützig erkannt werden und wie bereits gesagt auch als sehr unmoralisch. Ich denke viele Menschen erkennen jedoch die philosophische und moralische Dimension des Klimaschutzes nicht, weshalb ich die meines Erachtens rhetorische Frage stelle: Müsste Nachhaltigkeit nicht als ein moralisches Ziel integriert werden?

Nun möchte ich eine ganz andere philosophische Facette der Krise beleuchten:

Bedroht die Klimakrise die Freiheit? Oder bedroht der Klimaschutz die Freiheit?

Zunächst müssen wir dafür klären, was hier unter Freiheit zu verstehen ist. So betrachte ich Freiheit im Sinne Immanuel Kants, also als einen moralischen Begriff. Er definiert eine „innere“ Freiheit, also die Freiheit des Individuums, unabhängig von anderen und von eigenen Gelüsten zu entscheiden. Kant sieht die Freiheit als zwingende Voraussetzung für moralisches Handeln. So nimmt er an, dass erst ein freies Wesen zwischen Gut und Böse wählen und somit moralische Verantwortung übernehmen kann. Nach dieser Definition schränkt weder die Klimakrise noch der Klimaschutz die Freiheit im philosophischen Sinne ein, denn die aus Klimakrise und Klimaschutz resultierenden Folgen gefährden nicht den Willen des Menschen, frei seine Entscheidungen treffen zu können.

Die Freiheit kann also auch als „äußere“ Freiheit verstanden werden; im Sinne einer Handlungsfreiheit. Ihr zufolge ist der Mensch frei von jeglichen Zwängen und daher wesentlicher Verursacher seiner Entscheidungen. Diese Freiheit ist eindeutig durch die Klimakrise bedroht, zum Beispiel ist der Mensch nicht mehr frei, wenn er aus seiner Heimat fliehen muss, weil Überschwemmungen drohen, das Ackerland unfruchtbar geworden ist oder kein Trinkwasser mehr zur Verfügung steht etc.

Umgekehrt sehen sich viele ausgerechnet durch Klimaschutzmaßnahmen in ihrer „äußeren“ Freiheit bedroht. So empfinden einige z.B. das diskutierte Tempolimit oder verschärfte Emissionsgrenzwerte als Freiheitseinschränkungen.

Die Handlungsfreiheit des Menschen wird also durch die Klimakrise und durch Klimaschutzmaßnahmen eingeschränkt.

Bisher habe ich bewusst die nächste Generation und das Thema Generationsgerechtigkeit ausgelassen, doch ich merke, dass man bei der philosophischen Betrachtung der Klimakrise und gerade bei dem Themenblock Freiheit schwer ohne die Auseinandersetzung mit diesem Begriff auskommt. Denn während man über Freiheitseinschränkungen der Menschen heute spricht, sollte man sich auch um Freiheitseinschränkungen der nächsten Generationen Gedanken machen. Meine These hierzu lautet: Je weniger Freiheitseinschränkungen heute, desto mehr Freiheitseinschränkungen ergeben sich morgen. Genau hier geht es um Gerechtigkeit zwischen den Generationen und um ein moralisches Gleichgewicht: Wie viele Freiheiten kann man heute noch zulassen? Wie viel Handlungsspielraum bleibt der nächsten Generation? Ein fast unlösbarer Konflikt, denn es scheint unvermeidbar, dass die nächste Generation weniger „äußere“ Freiheiten hat, als die Menschen heute sie noch haben. Dies liegt daran, dass der Klimawandel und seine Folgen sich deutlich verschärfen und beschleunigen werden. Die nächste Generation wird zwingend mit stärkeren Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sein, als wir es heute sind, denn die heutige Generation hat noch nicht die eigentlich erforderlichen Maßnahmen und Instrumente entwickelt, um die Verschärfung des Klimawandels zu verhindern. Vor diesem Hintergrund scheint eine Generationsgerechtigkeit im strengen Sinne gar nicht möglich. Wir können die „Ungerechtigkeit“ nur abmildern, indem wir die Verschärfungen der Auswirkungen durch erhöhte Anstrengungen zum Klimaschutz verringern.

Zweifelslos erzeugt der Klimawandel einen enormen Handlungsdruck; auch radikale Forderungen werden erhoben, die jedoch emotionale Abwehrreaktionen auslösen.

Immer wieder fallen Worte wie: „Ökodiktatur“ oder „Klimaterrorismus“; Diktatur und Terrorismus sind Begriffe die mit Zwang und Gewalt verbunden werden.

Diese Worte deuten auf tiefe Ängste des Menschen hin, die der Klimaschutz in seinen Ausführungen hervorruft. Strikte Klimaschutzmaßnahmen könnten Lebensmittel verteuern, den Konsum einschränken sowie Tourismus und Freizeitaktivitäten, unter anderem durch Mobilitätseinschränkungen, begrenzen. Dies spiegelt die Angst wider, den hohen Lebensstandard aufgeben zu müssen. Damit geht die Angst vor Komforteinbußen einher, darunter z.B. das tägliche Autofahren zur Schule oder zum Sportverein. Oft bedeutet Klimaschutz mehr Aufwand. Aber viele fürchten sich auch vor dem Verlust des Wohlstands, zum Beispiel mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fliegen oder ein Zweitauto zu besitzen. Grundsätzlich haben die Menschen Angst vor jeglichen Arten von Einschränkung, wie die bereits erwähnten Freiheitseinschränkungen durch beispielsweise das Tempolimit. Tiefenpsychologisch gesehen könnte man alle durch den Klimaschutz hervorgerufenen Ängste unter drei sehr tief im Menschen verankerten Ängsten zusammenfassen: Angst vor Veränderung, Angst vor Überforderung und Angst die Kontrolle zu verlieren.

Die Grundängste, die durch die Klimakrise und den Klimawandel beim Einzelnen hervorgerufen werden, sind ziemlich ähnlich zu den drei genannten. Jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Herkunft und sind deutlich existentieller. Zuallererst wird die grundlegende Angst vor körperlichem Schaden angesprochen, welche sogar bis hin zu einer Todesangst führen kann, z.B. bei Umweltkatastrophen wie enormer Hitze, Überschwemmungen und Erdrutschen. Wird nicht der Klimawandel sogar bereits von einige als der ultimative Untergang der Menschheit angesehene? Ängste entstehen auch, wenn der Verlust der Lebensgrundlagen droht. Dies kann zum einen den Arbeitsplatz betreffen, z.B. hängen Menschen in verschiedenen Ländern am Skitourismus und sind von diesem abhängig. Zum anderen werden einige Menschen aber auch ihr Haus sowie Grund und Boden verlieren und damit aus ihrer Heimat fliehen müssen. Ebenfalls droht Nahrungsmittelknappheit aufgrund von Dürren, Unfruchtbarkeit oder Versalzung. Die eintretenden klimatischen Veränderungen sind aber auch mit einer Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Wenn die Temperatur steigt, wird das Leben nun mal erheblich unangenehmer und anstrengender. Ebenfalls nachvollziehbar ist die Angst vor Konflikten, die aus der Klimakrise resultieren. So drohen bereits heute schon Kriege aufgrund von Wassermangel und Ressourcenknappheit wie zum Beispiel der Konflikt zwischen Äthiopien, dem Sudan und Ägypten um das Wasser des Nil. Abgesehen von Kriegen könnte die Klimakrise aber auch zu sozialen Unruhen führen. Schon seit einigen Jahren gibt es Millionen von „Klimaflüchtlingen“, die durch z.B. den Anstieg des Meeresspiegels oder Dürren ihre Lebensgrundlage verloren haben.

Nach dieser Gegenüberstellung fällt mir auf, dass die Menschen, die vor dem Klimaschutz Angst haben, nicht dieselben Menschen sind wie die, die vor dem Klimawandel Angst haben. In meiner Umgebung erfahre ich, dass die Mehrheit Angst vor dem Klimawandel und nicht vor den Maßnahmen des Klimaschutzes hat. Zum einen kann angenommen werden, dass diese Beobachtung auf die gesamte Gesellschaft übertragen werden kann. Zum anderen könnte dies aber auch an meiner Umgebung liegen, die hauptsächlich aus der jüngeren Generation besteht. Könnte es also sein, dass die jüngeren Menschen eher Angst vor dem Klimawandel, also eine Zukunftsangst, haben und die älteren sich eher Sorgen wegen des Klimaschutzes, mit Auswirkungen auf die Gegenwart, machen? Die kaum eintretenden Veränderungen könnten also mitunter darauf zurückzuführen sein, dass die politischen Entscheider mehrheitlich älteren Generationen angehören. Doch die Schuld ausnahmslos bei der politischen Spitze zu suchen, deute ich nur als einen Versuch die Verantwortung von sich zu schieben, denn der Hauptgrund für mangelnde Klimaschutzmaßnahmen ist und bleibt die Trägheit der Masse.

Nach meiner intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich zu verschiedenen Erkenntnissen gekommen. Zuallererst sind insbesondere die Bewohner der Industrienationen für die Klimakatastrophe verantwortlich, denn diese haben in den letzten 175 Jahren den Großteil der Emissionen verursacht. Unser Verhalten gegenüber den ärmeren Ländern ist bei genauerer Betrachtung sehr unmoralisch.

Meine wichtigste Erkenntnis ist also, dass sowohl die Klimakrise als auch der Klimaschutz die Handlungsfreiheit der Menschen einschränken. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit bin ich zu der These gekommen, dass weniger Freiheitseinschränkungen heute, durch mehr Freiheitseinschränkungen morgen „bezahlt“ werden. Demnach ist eine Generationsgerechtigkeit im eigentlichen Sinne gar nicht möglich. Durch die emotionale Betrachtung des Themas ist mir aufgefallen, dass Klimakrise und Klimaschutz drei Grundängste des Menschen hervorrufen: Angst vor Veränderung, Angst vor Überforderung und Angst die Kontrolle zu verlieren. Jedoch unterscheidet sich die Ursache der Ängste bei entsprechend Klimakrise und Klimaschutz.

Zum Abschluss noch meine Wünsche:

Wenn wir die „Ungerechtigkeit“ gegenüber der nächsten Generation verkleinern und die Folgen der Klimakatastrophe reduzieren wollen, muss die Ohnmacht des Einzelnen überwunden werden, damit die Macht der Gemeinschaft etwas verändern kann. Dafür sollte jeder Verantwortung übernehmen, eine Trägheits-Stimmung vermeiden und seine Komfortzone verlassen.

https://www.philosophie.ch/2019-07-16-rehmannsutter

https://www.philosophie.ch/2018-07-30-rehmannsutter

http://www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivitaeten/index/Entwicklung-Nachhaltigkeit#_edn2

https://www.philomag.de/lexikon/freiheit#:~:text=Zun%C3%A4chst%20ist%20sie%20ein%20metaphysischer,auch%20Freiheit%20der%20Indifferenz%20genannt).

3. Preis

Sonja Hildermann (2. Semester)

Klimakrise: Die Bedrohung unserer Zukunft

Abstract: Der notwendige Klimaschutz wird durch die Verstrickungen von Politik, Gesellschaft und Industrie erschwert. Begründungen dafür, den „Konflikt zwischen kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und langfristigen ökologischen Zielen“ zugunsten letzterer aufzulösen, können sowohl Physiozentrismus als auch Anthropozentrismus liefern, sofern beide die unauflösbare „Verflechtung zwischen Menschen und Ökosystemen“ betonen. Mögliches Mittel der Politik, Frieden mit der Natur zu erzielen, sei ein Vertrag zwischen Staat und Wirtschaftsunternehmen nach dem Muster des Staatsvertrags von Thomas Hobbes.

![]()

Die Klimakrise ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Durch den menschengemachten Ausstoß von Treibhausgasen, vor allem durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, steigt die Temperatur der Erde und führt zu weitreichenden Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt. Die Auswirkungen der Klimakrise sind vielfältig und umfassen unter anderem den Anstieg des Meeresspiegels, extremere Wetterbedingungen, Dürren, Waldbrände und das Aussterben von Arten. Des Weiteren betreffen sie vor allem Menschen in armen Ländern und Regionen, wie zum Beispiel Küstengebieten, ariden Gebieten und arktischen Regionen. Die Opfer der Klimakrise sind oft Menschen, die am wenigsten zum Problem beigetragen haben, aber am stärksten unter den Folgen leiden müssen, wie zum Beispiel durch den Verlust von Lebensgrundlagen, Vertreibung, Hunger, Krankheiten und Tod. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Klimakrise aus einer menschlichen Perspektive zu betrachten und Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse und Rechte der Opfer berücksichtigen und unterstützen. Resultierend daraus wird zur Bekämpfung der Klimakrise eine globale Zusammenarbeit und Beteiligung erfordert, um den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und die bereits verursachten Schäden zu begrenzen, um das Überleben unserer Zivilisation zu sichern.

Die Klimakrise ist ein globales Problem, das die gesamte Menschheit betrifft. Daher ist jeder Einzelne, jedes Land, jedes Unternehmen und jede Regierung für den Klimaschutz verantwortlich, doch gerade diejenigen in einer mächtigen Position missbrauchen in gewissem Maße ihre Macht. Große Unternehmen und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten tragen zweifellos zum Klimawandel bei. Doch wer genau kann für die Klimakrise zur Rechenschaft gezogen werden? Es handelt sich um ein stark umstrittenes Thema, bei dem Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten nicht nur die Regierung, sondern auch Unternehmen aufs heftigste kritisieren und beschuldigen, einen großen Anteil an der Klimaerwärmung zu haben. Allerdings lässt sich dagegen argumentieren, dass solange diese Unternehmen die Gesetze ihres Landes einhalten, sie keine Straftat begehen und somit nicht strafrechtlich belangt werden können. Zudem ist es ihr Ziel, möglichst viel Profit zu erzielen. Ferner können Kunden entscheiden, welche Unternehmen sie unterstützen.

Ein weiteres oft genutztes Argument der Unternehmen ist, dass, wenn sie beispielsweise keine fossilen Brennstoffe kaufen, es ein anderes Unternehmen tun wird. Ein Unternehmen wird demnach nur dann auf den Klimaschutz achten, wenn entweder ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt wird oder wenn der Staat die Gesetze zugunsten des Klimas ändert.

Die Regierung vertritt derzeit eine wirtschaftsliberale Position und muss die Funktionsfähigkeit des Marktes garantieren sowie Steuern investieren, obwohl diese wirtschaftliche Aktivität eine Ursache für die Klimaerwärmung ist, deren Kosten jeder trägt. Die Unternehmensbilanz müsste die negativen Umweltauswirkungen berücksichtigen und der Staat müsste festlegen, wer dafür verantwortlich ist, um einen moralischen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Politik ist oft nicht unparteiisch, da Unternehmen häufig in politische Entscheidungen einbezogen werden, was auch vorteilhaft für Politiker ist, aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität, die die privatwirtschaftlichen Unternehmen bieten. Wenn die Regierung dennoch eine Entscheidung treffen würde, die Unternehmen zum Klimaschutz zwingt, könnten Unternehmen mit einem Standortwechsel ins Ausland drohen (Regime Shopping). Dies wirft die Frage auf, welchen Nutzen Unternehmen für die Gesellschaft haben.

Zunächst werde ich die Vertragstheorie von Thomas Hobbes allgemein zusammenfassen, bevor ich sie auf meine Überlegung anwende: Die Vertragstheorie von Hobbes geht davon aus, dass die Menschen von Natur aus egoistisch und gewalttätig sind, um ihre Selbsterhaltung zu ermöglichen, da das laut Hobbes das oberste Gebot sei. Diese Sachlage bezeichnet Hobbes als „Naturzustand“. Jedoch führt es dazu, dass ein Krieg resultiert, bei dem alle gegen alle (bellum omnium contra omnes) kämpfen. Um diesem Zustand zu entkommen, müssen die Menschen einen Sozialvertrag abschließen, indem sie ihre individuellen Rechte und somit ihre Freiheit an eine zentrale Autorität abgeben, damit diese Frieden und Sicherheit gewährleistet. Diese Autorität hat die Macht, die Gesellschaft zu regieren und die Einhaltung des Vertrags durchzusetzen. Hobbes betont, dass die Autorität notwendig ist, um eine stabile und friedliche Gesellschaft zu schaffen.

Aktuell herrscht Freiheit, da Unternehmen beispielsweise das tun, was notwendig ist, um zu überleben. Dies entspricht den Gesetzen des Naturzustands. Um jedoch Frieden zu gewährleisten, muss die Freiheit von dem Staat eingeschränkt werden, sowohl von uns als auch von den Unternehmen. Das passiert durch einen Vertrag, der alle Parteien und Betroffenen einschließt. Dieser Vertrag zielt darauf ab, den derzeitigen Naturzustand zu verbessern. Demnach müssten Unternehmen sich an die Vorschriften halten und sich für einen Klimaschutz einsetzten, anstatt aus egoistischen Gründen zur Umweltverschmutzung beizutragen.

Extinction Rebellion färbt die Spree mit Uranin grün, um die Klimakatastrophe sichtbar zu machen. Berlin, 07.09.22

Ein solcher Zustand herrscht nicht bereits, weil es oft einen Konflikt zwischen kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und langfristigen ökologischen Zielen gibt. Viele Unternehmen und Regierungen haben oft einen begrenzten Horizont und fokussieren sich auf kurzfristige Gewinne, anstatt langfristige Auswirkungen auf die Umwelt und das Zusammenleben zu berücksichtigen. Darüber hinaus gibt es oft eine mangelnde Sensibilisierung und Bildung in der Bevölkerung bezüglich der Bedeutung des Klimaschutzes und der Biodiversität. Es bedarf also eines Umdenkens und einer gemeinsamen Anstrengung, um den erstrebenswerten Zustand zu erreichen.

Bis ins 18. Jahrhundert galt die Natur als etwas „Hässliches“ und „Unmoralisches“, aber im Zeitalter der Romantik wurde sie neu bewertet und mit Freiheit in Verbindung gebracht. Heutzutage verspüren einige eine gewisse Verbundenheit mit der Natur, die aufgrund unserer Herkunft begünstigt wird. Der Naturphilosoph Thomas Kirchhoff erklärt, dass sich unser Blick auf die Natur ständig ändert, da sich unsere Kultur ebenfalls kontinuierlich verändert und weiterentwickelt.

Menschen schreiben der Natur verschiedene Bedeutungen und Werte zu. Sie hat sowohl instrumentelle Werte, indem sie als Nahrungsquelle und/oder Rückhalteraum für Niederschlag dient, als auch nicht-instrumentelle Werte wie das Genießen ihrer Schönheit oder ihre Bedeutung für Freiheit. Diese Werte stellen das Mensch-Natur-Verhältnis dar. Jedoch wird leider von einigen akzeptiert und toleriert, dass die moderne Gesellschaft die Natur ausbeutet, was dringend geändert werden muss. Philosophen stellen sich dabei die Frage, ob der Mensch sich selbst als Teil der Natur betrachten sollte, um die Bedeutung des Naturschutzes stärker zu berücksichtigen. Mit dieser Frage beschäftigen sich der Physiozentrismus und der Anthropozentrismus.

Der Physiozentrismus postuliert, dass die Natur einen unabhängigen und moralischen Eigenwert besitzt, den der Mensch respektieren muss. Im Gegensatz dazu legt der Anthropozentrismus den Fokus ausschließlich auf den Menschen und leugnet jeglichen Eigenwert der außermenschlichen Natur. Kirchhoff argumentiert, dass aus einer physiozentrischen Perspektive kein konkretes Ziel für den Naturschutz ableitbar seien würde, da die Natur ständig im Wandel sei und kein bestimmter Zustand als schützenswert anerkannt werden könnte. Da sich die Natur ständig verändere und kein Superorganismus darstelle, der am Leben erhalten werden müsse, sei es schwierig, eindeutige Ziele für den Naturschutz abzuleiten. Daher sind anthropozentrische Werte notwendig, um eine Argumentationsgrundlage zu schaffen.

Der Historiker Niewöhner argumentiert ebenfalls gegen eine physiozentrische Perspektive, da er befürchtet, dass dadurch menschliches Leid relativiert werden könnte, z. B. in den Auswirkungen von Naturkatastrophen. Sowohl Kirchhoff als auch Niewöhner sind der Meinung, dass der Schutz der Biodiversität für den Menschen von großer Bedeutung ist und berücksichtigt werden muss, jedoch aus einer anthropozentrischen Perspektive, die sowohl instrumentelle als auch nicht-instrumentelle Werte der Natur einschließt. Es ist sogar möglich, dass bei der Verfolgung von Naturschutzzielen beide Sichtweisen berücksichtigt werden müssen. So behauptet Niewöhner: „Es ist legitim zu sagen: ‚Wir sind Menschen und interessieren uns für Menschen‘ – aber die Selbsterhaltung kann nur durch die Erhaltung der Ökosysteme gelingen.“. Daher ist es wichtig, die Verflechtung zwischen Menschen und Ökosystemen in der Gesellschaft stärker zu betonen und zu thematisieren.

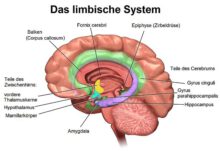

Es müsste jedoch allgegenwärtig bekannt sein, dass die Natur nicht nur aufgrund ihrer Biodiversität schützenswert ist, sondern auch wegen ihres positiven Einflusses auf unser Gehirn und unsere Gesundheit. Dieses Ergebnis hat die Lise-Meitner-Gruppe für Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung bestätigt. Ein bereits 60-minütiger Aufenthalt in der Natur, wie etwa das Spazierengehen, hat die Aktivität in der Amygdala (der Gehirnregion, die an der Stressverarbeitung beteiligt ist) reduziert. Die Studie zeigt ebenfalls, dass die Stadt ein Risikofaktor für psychische Störungen ist und dass es demnach vorteilhaft wäre in der Natur zu leben. Somit hat sie die Bedeutung des Lebensumfelds für die Gesundheit unseres Gehirns nachgewiesen, dementsprechend wäre beispielsweise der Aufenthalt in einem Wald eine effektive Maßnahme gegen psychische Probleme. Die Ergebnisse der Studie sind konsistent mit einer weiteren Studie aus dem Jahr 2017, die in Scientific Reports veröffentlicht wurde. Angesichts dieser Tatsachen sollten wir uns bewusst sein, dass die Natur schützenswert ist und dass wir unser Möglichstes tun müssen, um die Sicherheit der Erde und ihrer verschiedenen Lebensformen zu erhalten.

Während einige Menschen kaum oder gar nicht vom Klimawandel betroffen sind, leiden viele andere bereits unter den fatalen Folgen der Erderwärmung. Dazu gehören Verlust von Häusern, Land und Lebensgrundlagen sowie Hunger und Armut aufgrund von extremen Wetterbedingungen, Überschwemmungen und Dürren. Der Klimawandel stellt die Hauptursache für all diese Auswirkungen da und bedroht somit die Existenz zukünftiger Generationen.

Bereits seit der Industrialisierung kam es zu immer mehr Ausstoß der Treibhausgase, z. B. gelangt Kohlenstoffdioxid durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen in unsere Erdatmosphäre, was zu einem Anstieg der Temperatur führt. Diese vom Menschen verursachte globale Erwärmung wird als anthropogener Klimawandel bezeichnet und ist zu mehr als der Hälfte auf Kohlenstoffdioxidemissionen zurückzuführen. Die heutigen Kohlenstoffdioxidkonzentrationen sind bereits um etwa 40 % höher als zu Beginn des 19. Jahrhundert, doch leider scheinen sie nicht effektiv verhindert zu werden, sogar im Gegenteil, die Ressourcen, die normalerweise unser Klima regulieren, werden vernichtet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der tropische Regenwald. 158.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald werden jedes Jahr abgeholzt, wobei dieser bis zu 30 % der weltweiten Emission bindet. Doch desto mehr Bäume verschwinden, desto mehr Kohlenstoffdioxid gelangt in die Atmosphäre und desto wärmer wird die herrschende Temperatur auf der Erde. Es bedarf auch einer Unterstützung für Gemeinschaften, die besonders von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, um ihnen zu helfen, ihre Lebensgrundlagen und Gemeinden zu schützen, denn obwohl hauptsächlich die großen Industrienationen für den Klimawandel verantwortlich sind, tragen vor allem die ärmeren Länder die Folgen. Jeder neunte Mensch auf dieser Welt leidet an Hunger und rund 98% davon leben im geografischen Süden. Die Bedrohung der Ernährungssicherheit ist am größten, da vor allem die Landwirtschaft unter den langanhaltenden Dürren und Hitzewellen leidet, was zu Ernteausfällen führt. Gleichzeitig gibt es Wasserknappheit und Überflutungsgefahr, die Felder und Infrastruktur zerstören. Der Klimawandel verschärft auch den Unterschied zwischen Arm und Reich um 25%, verglichen mit einer Welt ohne Klimawandel. Trotzdem scheint nicht genug getan zu werden, um diesen Notstand zu überwinden.

In Anbetracht all dieser Faktoren ist es offensichtlich, dass die Klimakrise eine der größten Herausforderungen ist, denen die Menschheit heute gegenübersteht. Es bedarf einer starken Führung, einer engagierten Zusammenarbeit und eines ganzheitlichen Ansatzes, um sicherzustellen, dass wir die Klimakrise erfolgreich bekämpfen und eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen können. Die Auswirkungen der Klimakrise können bereits heute spürbar sein und werden in Zukunft noch schwerwiegender werden, wenn wir nicht schnell handeln. Es müssen interdisziplinären Herangehensweise konzipiert werden, die sowohl technische als auch politische und soziale Lösungen beinhaltet. Es bedarf einer Zusammenarbeit auf globaler Ebene, um sicherzustellen, dass alle Länder ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten. Politische Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu erneuerbaren Energien und einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Dies beinhaltet die Förderung erneuerbarer Energien, die Verringerung von Treibhausgasemissionen und den Ausbau von Energieeffizienzmaßnahmen. Es bedarf auch einer angemessenen Finanzierung für Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen zur Bekämpfung der Klimakrise zu fördern. Zusätzlich haben wir als Menschen eine enge Beziehung zur Natur und sind von ihr abhängig. Wenn wir die Natur dementsprechend nicht schützen und respektieren, kann dies direkte Auswirkungen auf unsere eigene Gesundheit und Wohlbefinden haben. Die Klimakrise zeigt uns auch, dass unser Handeln Auswirkungen auf die gesamte Menschheit hat. Es geht nicht mehr nur darum, was wir als Individuen tun, sondern auch darum, wie wir als Gesellschaft und als globale Gemeinschaft handeln. Jeder von uns hat eine Verantwortung, zu handeln und zu agieren, um die Klimakrise zu bekämpfen, daher ist es unerlässlich, dass wir uns jetzt aktiv für eine nachhaltige Zukunft einsetzen und alles in unserer Macht Stehende tun, um die Klimakrise zu bekämpfen.

Quellenverzeichnis:

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/letzte-generation-was-die-klimaaktivisten-fordern-und-warum,TPQweZm

https://www.umweltethik-wiki.uni-kiel.de/doku.php/wiki:physiozentrismus

https://www.die-debatte.org/biodiversitaet-mensch/

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/radikale-klimaproteste-101.html

https://www.liberties.eu/de/stories/was-ist-ziviler-ungehorsam-definition-beispiele/44569

https://www.mpib-berlin.mpg.de/pressemeldungen/wie-beeinflusst-die-natur-das-gehirn

https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel

https://www.de-ipcc.de/media/content/IPCC-SynRepComplete_final.pdf

Wer regelt das mit dem Klimawandel? Unternehmen und ihre Pflichten

https://www.grin.com/document/97203

Die Ausschreibung

Ausschreibung und Einladung zum

12. HCG-Philo-Wettbewerb 2022/23

Die Klimakrise

Die Landschaft bei Bad Harzburg in der Klimakrise

Liebe Schülerinnen und Schüler,

der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCG-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung sind. So werden bevorzugt Themen gestellt, die entweder sehr aktuell sind oder im Interessenhorizont vieler Schüler*innen liegt. Zu erstellende Produktarten sollen nicht die im Regelunterricht geforderten Standardformen von Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc. Das Thema wird jährlich geändert.

In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.

Buchpreise werden dankenswerterweise vom Förderverein des HCG gestiftet.

Ausschreibungstermin ist jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtsferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturient*innen noch nicht zu spät liegt.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner*innen-Produkts erfolgt am 22. April, Kants Geburtstag. Urkunden und Preise werden dann zum Schuljahresende, für die Abiturienten auf der Abschlussfeier, überreicht.

Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt per Mehrheitsentscheidung durch die Philosophie-Lehrer*innen.

So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 12. HCG-Philo-Wettbewerb 2022/23:

Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema: „Die Klimakrise“

Erläuterung: Gewünscht ist eine philosophische Reflexion über die Klimakrise. Wenn das Wetter zunehmend verrückt spielt, Tornados und Überschwemmungen erzeugt, wenn die Gletscher schmelzen und Dürrekatastrophen zunehmen, dann stimmt etwas nicht mit dem Klima. Wir spüren wir die Folgen der selbstverschuldeten Klimaveränderung aufgrund des weltweit immer noch zunehmenden CO-2-Ausstoßes schon seit vielen Jahren. Dennoch fahren so viele Autos auf unseren Straßen wie noch nie. Was bedeutet Klima für unseren Begriff von Natur, was für die Evolution oder die Schöpfung? Inwiefern ist der Einzelne, der Staat, die Wirtschaft oder andere Organisationen für das Klima verantwortlich und was können wir für seine Rettung tun? Wir verhalten wir uns klimaethisch gut? Was macht der Mensch mit dem Klima und was macht das Klima mit uns? Welche Freiheiten sollen, wollen und dürfen wir zum Zweck des Klimaschutzes einschränken? Und wer kann darüber entscheiden?

Fragen über Fragen, ganz grundsätzlicher Art! Die eine oder andere davon könntest du in deinem Essay beantworten.

Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie du das Thema angehst: Ethisch, anthropologisch, naturphilosophisch, technikphilosophisch, wissenschaftsphilosophisch, gesellschaftskritisch, staats-, religions- oder sogar neurophilosophisch.

Wie beurteilst du die gegenwärtige Klimakrise? Du kannst „frei“ und auch persönlich über die Frage nachdenken. Philosophisch wird dein Text dadurch, dass du das Thema in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektierst, die zur Orientierung im Leben beitragen können. (Philosophieren heißt schließlich, sich in Grundfragen des Denkens, Lebens und Handelns zu orientieren.) Als philosophisch tiefsinnige Reflexion habe ich gerade Folgendes gelesen:

„Dass so viele Menschen die Klimakatastrophe nicht wahrhaben (wollen), ist natürlich ihren materiellen Interessen in einer Ökonomie geschuldet, die alles Lebendige in Geldbeträge verwandelt. Doch auch das komplexe Verhältnis von Teil und Ganzem wirkt sich hier aus. Die Klimakatastrophe ist ein begriffenes, weil in einen Begriff gefasstes Ganzes; sie ist als Begriff abstrakt, nichtsdestoweniger real als Zusammenhang ihrer Momente. Vom Vereinzelten aus ist das Ganze nicht erkennbar, nicht von dieser oder jener Überschwemmung, von diesem oder jenem Sturm oder Waldbrand aus; eine Bezeichnung wie Jahrhundertflut unterstreicht noch die Vereinzelung. Oder der gedankenlose Satz eines Wetteronkels im Fernsehen: ‚Der Sommer 2019 wird vielleicht als der heißeste Sommer in die Geschichte eingehen.‘ Erst der im Ganzen begriffene Zusammenhang der einzelnen Momente macht das Vereinzelte durchsichtig für die Wahrheit des Ganzen, das freilich ohne die einzelnen Momente nicht wäre.“ (Wolf Wucherpfennig: Kritische Ästhetik der Fremdheit. Abschließende Essays, Würzburg 2022, S. 88).

Dieser „Wahrheit des Ganzen“ solltest du in deinem Essay auf die Spur kommen. Dazu gibt es jetzt noch einen brandaktuellen und leicht lesbaren Einstiegs-Beitrag von Ulrike Hermann: Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden, Kiepenheuer und Witsch 2022.

Zur Ausformulierung eines ökologischen Imperativs im Anschluss an Kant vgl. Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt a.M. 1984.

Dein Text soll maximal 4 Computer geschriebene Seiten umfassen, Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangs-Stufe anzugeben; am Ende des Essays soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.

Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de

Die Bewertungskriterien für die eingesandten Texte sind:

1. Themenbezogenheit

2. Philosophisch-begriffliches (nicht nur fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas

3. Argumentative Überzeugungskraft

4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit

5. Originalität.

Und nun viel Spaß beim Schreiben eines Essays oder anderen Beitrags über „Die Klimakrise“!

Herzlicher Gruß,

Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)

Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:

12. HCG-Philo-Wettbewerb 2022/23

Ausschreibung: Am 17.11.2022, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (3. Donnerstag im Monat November)

Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und 9. wie 10. Klassen

Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Essays oder anderen Beitrags zum Thema „Die Klimakrise“.

Format: Computergeschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.

Einsendeschluss: Am 12.02.2023 (Kants Todestag)

Adresse: Muellermozart@hcog.de

Gewinner/innen: Am 22.04.2023 (Kants Geburtstag)

Preis: Ehrung, Bücher und Urkunden für die drei besten Texte

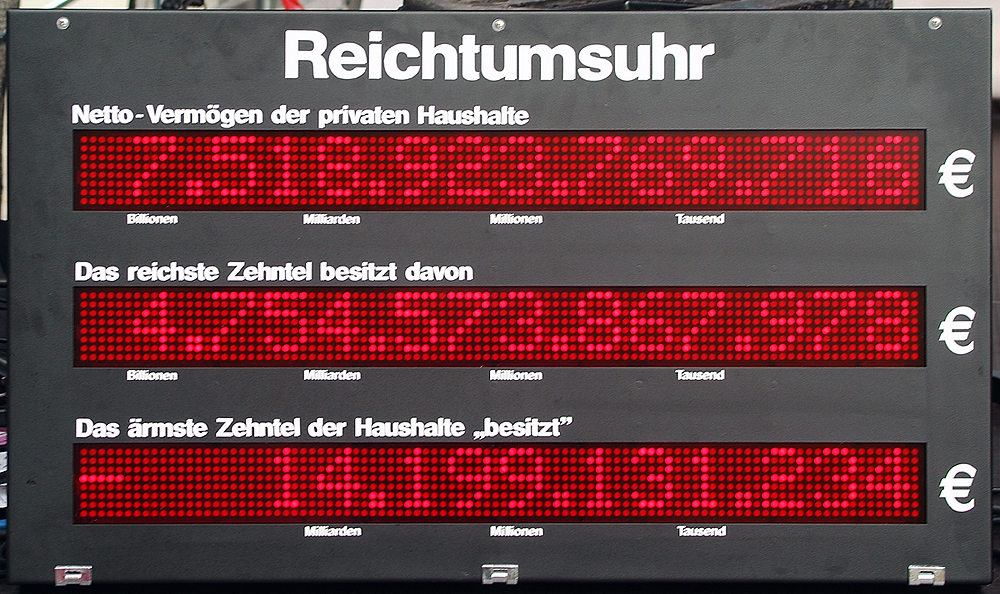

Der HCG-Philo-Preis 2021/22

Die Gewinnerinnen und ihre Essays

GELD GELD GELD

Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema „Das Geld“,

so lautete die Aufgabenstellung für den 11. HCG-Philo-Wettbewerb (2021/22).

96 Schüler:innen haben sich mit dem Thema beschäftigt und einen Essay zum Thema eingereicht. Die Philosophie-Lehrer:innen des Hans-Carossa-Gymnasiums haben sie sich alle angesehen und drei Essays als besonders gelungen prämiert.

Die Gewinnerinnen und ihre Essays

1. Preis

Geld kann nicht ohne klare Regeln funktionieren

Charlotte Heidelbach (4. Semester)

2.Preis

Alles haben und noch mehr wollen : Betrug in großem Stil

Lisa Hahn (2. Semester)

3.Preis

Das Geld verbiegt den Verstand und untergräbt die Moral

Lisa Wilde (2. Semester)

1. Preis

Charlotte Heidelbach (4. Semester)

Geld kann nicht ohne klare Regeln funktionieren

Abstract: Ein Verzicht auf Geld stellt langfristig keine Lösung, sondern einen sozialen Rückschritt dar. Die Bedeutung dieses Zahlungs- und Tauschmittels darf aber auch nicht überschätzt werden. Desto wichtiger ist es, klare Regeln im Umgang mit Geld vorzugeben, damit keine größeren Ungerechtigkeiten und schwerwiegende Armut entstehen. Dafür sollte insbesondere Regelbrüchen wie Diebstahl, Korruption oder Steuerbetrug nachhaltig vorgebeugt werden.

Geld ist ein Konstrukt, welches jeden von uns seit dem ersten Tag seines Lebens, bis zum letzten, begleitet. Es wird täglich weltweit genutzt, und beeinflusst jeden Menschen in seinem Leben, seinen Emotionen, seinen Überlegungen und seinen Handlungen auf irgendeine Art und Weise. Für den einen bedeutet es mehr, für den anderen weniger, doch für alle von uns spielt es eine erhebliche Rolle, denn ein Leben ohne Geld wäre in unserer Gesellschaft wohl für niemanden ernsthaft vorstellbar.

Um das Geld soll es in diesem Text gehen. Genauer genommen um die Bedeutung des Geldes für das gesellschaftliche Zusammenleben und den Menschen als Individuum in einem Wirtschaftssystem. Als Fundament sollten ein paar Fragen geklärt werden, um diese später als Ausgangspunkt nutzen zu können. Die Antworten, welche im Zusammenhang mit meinen Überlegungen stehen, sind häufig subjektiven Ursprungs, haben oftmals einen weiten Interpretationsspielraum und somit zahlreiche Alternativen.

Die Frage „Was ist Geld?“ sollte als Grundlage vorerst geklärt werden. „Durch das Geld werden die verschiedensten Güter kommensurabel, womit es Gleichheit zwischen ihnen herstellt“ schrieb Aristoteles vor etlichen Jahrhunderten und behielt damit wohl bis heute Recht, denn beim Geld handelt es sich immer noch um ein anerkanntes Tausch- und Zahlungsmittel. So entspricht ein bestimmtes Gut einem eindeutigen Geldwert und ein Handel entsteht, der durch das Geld vereinfacht und einheitlich durchgeführt werden kann. Ein weiterer wichtiger Terminus ist wohl der Begriff der Gerechtigkeit, welche nach Jean-Jaques Rousseau darin besteht, einer fremden Person als solcher gerecht zu werden, ihr gegenüber Toleranz und Aufrichtigkeit zu erweisen, sie nicht in ihrem Freiheitsraum einzuschränken und ihre Handlungsfreiheit nicht zu beeinträchtigen. So ist für jede Person die Voraussetzung zur Verwirklichung ihrer Werte und Vorstellungen geschaffen, weshalb ich diese Definition bezüglich des Geldes im gesellschaftlichen Miteinander als sehr bedeutungsvoll ansehe.

Trotzdem scheint Geld im Zusammenleben so bestimmend und wichtig zu sein, dass es immer wieder Streitigkeiten, Beschwerden und Ungerechtigkeit bei der Verteilung gibt. Wir brauchen das Geld. Zum Wohnen, Essen, Lernen, Arbeiten, Fortbewegen und vielem mehr. Geld wandert täglich von der einen Hand in die andere und grundsätzlich birgt dieser Kreislauf kein Konfliktpotenzial. Doch schon seit den ersten Anfängen von Sozialisation, in der Antike, im Mittelalter und der Neuzeit war Geld zwar einerseits ein sehr hilfreiches Mittel der Wirtschaft, auf sozialer Ebene allerdings auch oft ein großes Hindernis. Immer wieder ist die Rede von einem endlosen Verlangen immer mehr haben zu wollen, Gier und Konsumsucht, die nicht selten im menschlichen Zusammenleben auftreten. Aristoteles als Realist kritisiert die Lebensweise, kontinuierlich nach Geld zu streben und nie genug haben zu können, denn diese verkenne das Wesen des Geldes und nutze es zum Selbstzweck. Somit wird Gier zum zentralen Begriff einer gewissen Ungerechtigkeit, welche die Quelle der Konflikte bildet.

Ein weiterer Philosoph und Soziologie, welcher wohl oft mit dem Geld der heutigen Zeit in Verbindung gebracht wird ist Georg Simmel, welcher die Grundlagen der Auffassung des Aristoteles weiterführt und die Entwicklung des Geldes vom Tauschmittel zum Selbstzweck und sogar zum Religionsersatz betrachtet. „Das Geld hat jene positive Eigenschaft, die man mit dem negativen Begriff der Charakterlosigkeit beeinflusst“, schrieb er und zielte dabei wohl auf die heutzutage sehr aktuelle Geldherrschaft, das System des Kapitalismus (Angebot und Nachfrage bestimmen Markt und Produktion und das Kapital befindet sich im Besitz von Unternehmern) und die seiner Meinung nach negative Entwicklung des Konstrukts Geld ab.

Wird nun das Geld ungleichmäßig verteilt, sodass einer weniger hat als der andere, obwohl die beiden vielleicht sogar die gleiche Arbeit verrichtet haben, entsteht Ungerechtigkeit. Wer sich ungerecht behandelt fühlt wird unzufrieden und beschwert sich früher oder später, wodurch Konflikte entstehen. Aber wer bestimmt in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, in das jeder von uns hineingeboren wurde, was eine gerechte Verteilung ist? An welchen Maßstäben wird gemessen? Ist es die Zeit, in der wir arbeiten, die Ausbildung und das Studium, welche wir absolviert haben, die Leistung, die wir bringen, das Land, in welches wir geboren wurden, die Wertschöpfung, das Geschlecht oder vielleicht die Exklusivität unserer Arbeit, die unsere Bezahlung und Anerkennung innerhalb der Gesellschaft bestimmt? Vielleicht ist es einfach, zu behaupten, es seien alle Aspekte, die in die Bezahlungsregelung unseres Systems einfließen, jedoch teile ich diese Überzeugung grundlegend. Geld kann nicht ohne bestimmte Regeln funktionieren. Diese sollten klar und deutlich formuliert sein, damit jedes Mitglied der Gesellschaft und des Wirtschaftswesens sie versteht und einhalten kann. Jedoch kommt es immer wieder zu Verstößen gegen die festgelegten Regeln, die es schon seit Jahrhunderten gibt (auch wenn sie sich immer wieder leicht verändern). Korruption, Steuerhinterziehungen, Diebstahl und viele weitere Regelbrüche kommen nicht selten vor, und obwohl man eher eine erzürnte, aufgebrachte oder bestürzte Reaktion der Menschen vermuten würde, kommt aus dem Volksmund eher ein „Ach, schon wieder?“, solange diese Regelbrüche einen nicht selbst betreffen. Die Reaktionen passen sich den Aktionen an und gewinnen an Normalität.

Geschredderte Geldscheine

Unser Wirtschaftssystem basiert zudem auf Vertrauen. Wenn wir in die Bank gehen und 300 Euro abheben, bekommen wir vielleicht drei Hunderteuroscheine. Wir bekommen Papier, welches in der Herstellung einen reinen Wert von wahrscheinlich unter einem Euro hat. Aber wir vertrauen auf unser System, welches uns vorgibt, das Papier sei 300 Euro wert. So gehen wir in den Supermarkt, nehmen uns Nahrungsmittel und geben dafür unser abgehobenes Geld. Auch hier besteht ein grundlegendes Vertrauen, denn wir gehen optimistisch erst einmal davon aus, dass unser Gegenüber uns die passende Summe an Restgeld erstattet. Genauso geht unser Gegenüber davon aus, dass wir nicht heimlich mit einem Komplizen seine Kasse ausräumen. Auch wenn wir vermutlich still unser Restgeld zählen und unser Gegenüber die Möglichkeit einer Straftat im Hinterkopf behält, herrscht ein grundlegendes Vertrauen, auf das unsere Interaktion gestützt ist. Theoretisch kann so ein funktionierender Handel stattfinden, würde es nicht immer wieder zu Regelverstößen kommen.

Dabei kommt es im Alltag womöglich oft zu „kleinen“ Regelverstößen wie Diebstahl, kann aber auch zu „großen“ Verbrechen wie Korruption kommen. In beiden Fällen wird eine bestimmte Vertrauensstellung missbraucht, wobei sich die Art des Vertrauens in beiden Fällen unterscheidet. Betroffen sind wir jedoch alle, da der Kreislauf der problemlosen Nutzung von Geld gebrochen wird. Doch wie kommt es eigentlich zu diesen Regelbrüchen? Ist es die maßlose Gier, immer mehr haben zu wollen, gibt es Fehler im System, oder ist es der Drang etwas Verbotenes zu tun? Meiner Meinung nach kann man dies oberflächlich in zwei verschiedene Gruppen einteilen, ohne die Intentionen der Menschen, welche Regelverstöße begehen, zu kennen.

Die erste Gruppe schließt Menschen ein, welche das System des problemlosen Geldkreislaufes brechen ohne dies wirklich „nötig“ zu haben. Das könnten zum Beispiel Unternehmer sein, welche Millionen auf dem Konto haben und durch Lobbyismus und Korruption versuchen noch reicher zu werden. Bei dieser Gruppe spielt sicherlich Gier, Unersättlichkeit und Habsucht oftmals eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für ein solches Vergehen. Die zweite Gruppe ist jedoch betroffen von dem entscheidenden Fehler des Systems (welche diese sind erläutere ich später) und verstößt aus Notwendigkeit gegen die bestehenden Regeln. Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise Menschen, die stehlen müssen um ihre Familie und sich selbst zu ernähren oder sich bilden zu können.

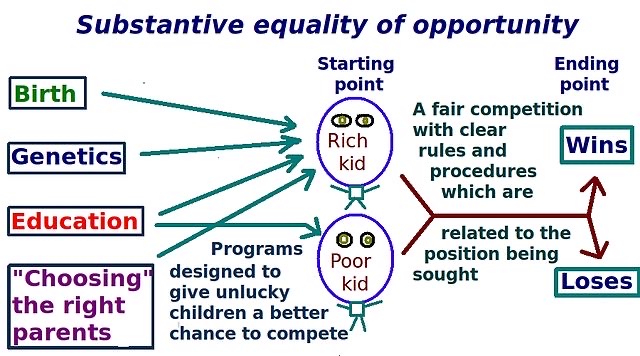

Bei der ersten Gruppe sehe ich ein grundlegendes Problem, bei der zweiten jedoch einen Fehler im System. Ist es gerecht, dass Menschen in Deutschland oder anderen Ländern der EU, wo es meist eine soziale Marktwirtschaft gibt, wodurch die Länder teilweise zu den reichsten der Welt gehören, in Armut leben müssen, obdachlos sind, oder sich nicht bilden können, weil sie nicht das Geld dazu haben? Ist es gerecht, dass viele Menschen aus meiner Generation nicht die Chance dazu haben, das zu studieren, was sie wollen, weil ihre Eltern dies nicht bezahlen können?

Oftmals wird auf Chancengleichheit verwiesen, wobei allerdings nicht bedacht wird, dass nicht alle Menschen den gleichen Startpunkt haben. Fuchs und Schnecke müssen beide gleichzeitig 50 Meter unter den gleichen Bedingungen laufen. Klingt doch gerecht, oder? Bei diesem wohl sehr offensichtlichem Beispiel ist uns die Antwort wohl allen klar. „Nein, das ist nicht gerecht, da die Schnecke aufgrund ihrer physiologischen Bedingungen nicht so schnell laufen kann wie der Fuchs.“ Wird dies jedoch auf die Realität bezogen, scheint die Klarheit zu schwinden. Chancengleichheit mag in einigen Fällen als Idee wirklich zu funktionieren, ist aber keine keinesfalls auf jede Situation und Beurteilung anwendbar, sodass meiner Meinung nach eine individuelle Betrachtung jedes Einzelnen nötig ist, um Chancengleichheit herzustellen zu können. Denn diese ist meines Erachtens nach nicht gegeben, sondern muss durch unsere Initiative so ausgerichtet werden, dass Gerechtigkeit in der Gesellschaft entsteht und alle Mitglieder der Gemeinschaft die gleichen Möglichkeiten haben.

Ein Modell der Chancen(un)gleichheit

„Beim Geld endet die Freundschaft“ heißt es, womit Geld in unserer Gesellschaft offensichtlich eine extrem bedeutende Rolle einnimmt. Geben wir dem Geld vielleicht mehr Bedeutung als es eigentlich besitzt? Dinge sind das, was wir daraus machen, ist wohl etwas leicht gesagt. Denn eine gewisse Bedeutung müssen wir dem Geld zwangsläufig zuschreiben um ein vernünftiges Leben führen zu können. Jedoch sollte womöglich oftmals die wirkliche Bedeutung des Geldes überdacht werden. Wirtschaft, Systeme und andere Menschen geben uns die Bedeutung des Geldes vor, jedoch schon in einer bewerteten Variante. Dabei scheint das Geld nicht nur bloß ein Zahlungsmittel zu sein, sondern eine elementare Bedeutung für uns zu haben. „Mehr Geld desto besser“ oder „Sichere deinen Besitz ab, indem du sparst“ schwingen dabei oftmals als Botschaften mit. Vielleicht brauchen wir auch eine andere Perspektive, um dem Geld in der Gesellschaft wieder die Bedeutung zu nehmen, und es vorerst als Zahlungsmittel zu sehen, was wir alle brauchen. Dabei können wir genauso zusammenwirken und müssen uns nicht gegeneinanderstellen, um das zu erreichen, was wir wollen. Stellen Sie sich vor, Sie leben nächstes Jahr auf einem anderen Planeten mit einer ganz anderen Finanzregelung. Ist es dann wichtig, hier auf der Erde Millionen zu besitzen?

Ich möchte die Bedeutung des Geldes nicht komplett in Frage stellen. Sicherlich ist es richtig, sich vorsorglich einen finanziellen Plan zu machen oder überschaubare Rücklagen für eine finanzielle Notlage zu haben. Vielmehr sollte überdacht werden, was wir wirklich brauchen und was wir nur besitzen oder kaufen, um es zu haben und unsere Habgier und Konsumsucht zu befriedigen.

Es gab schon etliche Modelle finanzieller Regelung, die zum Scheitern verurteilt waren. Steht die Gesellschaft nicht vielzählig hinter einer Idee, kann sie langfristig auch nicht umgesetzt werden. Ein Wirtschaftsmodell, welches nur von einem kleinen Teil der Gesellschaft befürwortet wird, wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Es gibt viele theoretische Ideen wie „Jeder nimmt, was er braucht und gibt, was er kann“, die sich praktisch jedoch nicht durchgesetzt haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Geld, Besitz und Vermögen in unserem aktuellen System eine viel zu große Bedeutung besitzen und somit an vielen Stellen für Unfrieden sorgen. Die Gesellschaft ist geprägt vom Geld und seinem Gewicht und dies färbt natürlich auch auf uns Menschen als Individuen ab. Schon von klein auf lernen wir die grundlegende Wertschätzung des Geldes innerhalb des Gesellschaftssystems kennen und uns wird der Drang nach Besitz schon früh übermittelt. Oftmals nimmt diese Idee jedoch Überhand und haben wir das Gefühl, Geld schränke unsere Freiheit in jeglichen Lebensbereichen ein und je älter wir werden, desto wichtiger ist es uns, eine sogenannte „Lebensgrundlage“ (Alterssicherung) zu haben. Hier müssen wir auch zwischen Geld und Vermögen unterscheiden. Geld dient als Zahlungsmittel, Vermögen bedeutet eine gewisse finanzielle Sicherheit.

Zusammenfassend kann nun gesagt werden, dass Geld wohl das Leben der meisten zumindest teilweise bestimmt. Meiner Meinung nach ist genau dies der Punkt, an dem wir aus dem Finanzzirkel ausbrechen müssen und uns eine individuelle Bedeutung des Geldes klar machen sollten. Leitbegriffe wie Glück, Zufriedenheit oder Gesundheit, welche sich wohl viele Menschen in ihrem Leben wünschen, haben ihren Ursprung nicht beim Geld. Eine Regelung ohne Geld ist für uns nicht vorstellbar und dies sollte auch gar kein Ziel sein. Vielmehr bin ich der Meinung, dass das Geld seine Stellung als reines Zahlungsmittel zumindest grundlegend zurückerlangen sollte und keineswegs einen so großen Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben und damit auf das Individuum haben dürfte, sodass es erst gar nicht zu so vielen Regelverstößen innerhalb unseres Geldsystems kommt. Welche Bedeutung das Geld hat und wie es den Menschen als Individuum beeinflusst, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, jedoch sollten Habgier und Verlangen keine Leitmotive für ein gesellschaftliches Zusammenleben sein.

Quellen:

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/immanuel-kants-erkenntnisse-ueber-geld-sind-aktueller-denn-je-15767076.html (08.01.2022, 13:58)

https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/philosophie-des-geldes/3412 (08.01.2022, 13:59)

https://www.springer.com/de/ueber-springer/medien/pressemitteilungen/psychologie/wie-geld-unser-leben-beeinflusst/13313566 (08.01.2022, 15:58)

https://www.juraforum.de/lexikon/gerechtigkeit

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.

2.Preis

Lisa Hahn (2. Semester)

Alles haben und noch mehr wollen : Betrug in großem Stil

Abstract: In ihrem „Brief über das Geld und die Welt“ erinnert Lisa ihren Freund Will daran, dass Geld keine Garantie für Glück darstellt. Es eröffne zwar Möglichkeiten und schaffe Sicherheiten. Doch wenn es zum Selbstzweck werde und noch über der Moral stehe, versperre es auf betrügerische Weise den Blick für alles das, was keinen Preis, sondern eine Würde hat (Kant).

Lieber Will,

der erstaunlich ernste Ton in Deinem letzten Brief hat mich zugegebenermaßen dezent überrascht. Dabei sollte es mich wahrscheinlich nicht wundern – wie ich hörte, regiert Geld die Welt, Dich eingeschlossen. Deine Sorge bezüglich der Inflation ist berechtigt, keine Frage, dennoch hat mich der letzte Teil deines Briefs mehr interessiert: „Zeit ist Geld – Geld ist Zeit und ich habe keine Zeit mehr zum Glücklichsein – hätte ich doch zusätzliche ein, zwei Tausend Euro.“

Obwohl ich den Zusammenhang nachvollziehe, gefällt mir diese feste Vernetzung von Geld, Zeit und Glück in Deinen Gedanken nicht. Deswegen fällt es mir umso leichter, Deiner Bitte nachzukommen, dir meine Gedanken über Geld vorzustellen. Du wirst wohl verstehen, wenn ich Überlegungen über Glückseligkeit auch mit hereinfließen lasse.

Deine letzten Sätze lassen darauf schließen, dass du Geld sowohl mit Zeit als auch mit Glück verbindest. Viele werden dir da zustimmen, ich tu das auch. In unserer Welt sind Geld und Glück miteinander verbunden und ich persönlich finde dies mehr als beunruhigend, aber dazu später mehr.

Zuerst möchte ich über die offensichtlichste Frage sprechen, die sich nun stellt: macht Geld glücklich? Ja und nein: Geld ist definitiv keine Garantie für ein glückliches Leben, jedoch stehen die Chancen glücklich zu werden mit Geld allgemein besser als ohne. Dies denke ich, da die meisten Menschen in unserer heutigen Zeit nicht genügsam sind, ein Handy, ein Haustier, Bücher oder einen Streaming-Service haben wollen und dementsprechend ohne diese Dinge eher unglücklich sind. Diese bekommt man jedoch nur mithilfe von Geld, weshalb es offensichtlich ist, dass Geld für viele das Erreichen von Glück bedeutet oder es zumindest erleichtert. Zudem eröffnet einem ein erhöhter Geldbetrag mehr Möglichkeiten, in der Welt rumzukommen oder seine Wünsche zu verwirklichen, da es unser Tauschmittel, unser Zahlungsmittel, ist. Ich möchte jedoch klarstellen, dass es immer noch gewisse Dinge gibt, die man nicht für Geld kaufen kann. Zur Verdeutlichung ein prominentes Beispiel: „Alles in dieser Welt hat entweder einen Preis oder eine Würde“ sagte Kant. Also gibt es einen bestimmten Teil, den man kaufen kann und einen, den man nicht kaufen kann- einen wahren Freund beispielsweise. Glaub mir, mit Geld hättest du mich nicht kaufen können – das schafft nur dein ehrlicher, gutmütiger Charakter sowie deine aufrichtigen Bemühungen. Um wirklich klarzumachen, was ich meine, will ich noch ein weiteres Beispiel nennen: Ich persönlich verspüre Glück, wenn es stürmt, gewittert, meine Großmutter mich umarmt, oder wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Das Aufgezählte kann man nur bedingt mit Zeit kaufen (wenn man viel Geld hat, muss man nicht arbeiten und bekommt somit mehr Ruhe).

Jedoch nun das Entscheidende: die Dinge sähen ganz anders aus, wenn ich kein sicheres Dach überm Kopf, kein Essen auf dem Teller oder kein trinkbares Wasser hätte. Ohne diese Sachen – welche ich bei der vorigen Aufzählung vorausgesetzt hatte – könnte mich ein Gewitter oder ein bisschen Ruhe nicht halb so glücklich machen. Also hat Geld zwar Einfluss auf das Glück, jedoch nicht totalen, da es nicht allmächtig ist, man für Geld nicht alles bekommen kann.

Somit ist sehr deutlich geworden, weshalb man Geld nicht mit Glück gleichsetzten kann, obwohl es einem in unserer Welt selbstredend mehr Chancen und Freiheit ermöglicht.

Doch hat Geld noch andere Funktionen als den Bezug zum Glück? Steigt zu viel Geld möglicherweise zu Kopf? Eine andere Andeutung, die ich oft höre. Aus eigener Erfahrung kann ich nicht sprechen, weshalb ich hier nicht zu generell herangehen möchte.

Ist das zerebrale Gefühlszentrum für unsere Geldgier verantwortlich?

Ich bin mir sicher, dass Geld nicht gleich viel Macht auf jeden Menschen ausübt, es jeder individuell aufnimmt, da ich schon unterschiedliche Reaktionen zu Geld als Geschenk gesehen habe und daraus schlussfolgere, dass die Reaktion auf den Besitz von viel Geld zumindest teilweise vom Charakter abhängt. Deshalb nehme ich an, dass manche Personen durch den Besitz von viel Geld arrogant und abgehoben werden, während andere bestimmt realitätsbewusst und bescheiden bleiben. Hier kommt es jedoch höchstwahrscheinlich auch zu Teilen auf die Erziehung und das Umfeld in der Kindheit an. Wenn man beispielsweise früher ohne viel Geld aufgewachsen ist und vorgelebt bekommen hat, dass man auch so gut und glücklich leben kann, halten diese Erinnerungen einen auf dem Boden der Tatsachen. Andererseits kann Geld bezogen auf die ärmere Kindheit auch schnell zu Kopf steigen, da man von den neuen Möglichkeiten und Dimensionen überwältigt ist – möglicherweise auch ohne genügend Geld keine gute, angenehme und zufriedenstellende Kindheit hatte. Jedoch kann einem Geld auch zu Kopf steigen, wenn man reich aufgewachsen ist, da man es gar nicht anders kennt, somit nicht wertschätzt und die Realität ganz anders wahrnimmt als die anderen gesellschaftlichen „Schichten“. Dies ist meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb ebendiese Schichten solche Leute als abgehoben betiteln oder eben meinen, ihnen sei das Geld zu Kopf gestiegen. Sie haben einfach andere Auffassungen von viel und wenig, von selbstverständlich und von besonders.

Doch das ist nicht das Interessante, mich interessiert viel mehr, weshalb es dazu gekommen ist, dass man sagen kann „Geld steigt zu Kopf“. Geld muss einen enormen Wert haben, damit so etwas gesagt wird. Somit drängen sich mir zwei Fragen auf: was ist Geld überhaupt und welchen Wert hat es?

Geld ist ein einheitliches Tauschmittel, was es zu unserem Zahlungsmittel macht. Es wurde in der Antike eingeführt, als noch Tauschhandel betrieben wurde. Nach der Einführung der Münze gab es einen Aufschwung in der Wirtschaft: das Zahlmittel Geld ist also effizient und deshalb wird es auch heute noch benutzt. Ohne Fragen ist Geld aber für manche noch viel mehr als das. Doch wie und weshalb? Nun, die Herstellung von 500 Euro kostet 16 Cent. Der materielle Wert von 500 Euro liegt also nur bei 16 Cent. Daraus wird deutlich, dass unsere Gesellschafft dem Geld so einen großen Wert gegeben haben muss. Man könnte zwar sagen, objektiv gesehen ist ein Euro ein Euro oder sind 500 Euro 500 Euro. Subjektiv gesehen sind ebendiese 500 Euro jedoch auch gleichzeitig eine halbe Monatsmiete – für Menschen ist Geld also viel mehr als sein materieller Wert oder auch nur der ihm gegebene Wert. Geld steht für Möglichkeiten, Sicherheit, Stabilität und Freiheit – alles Dinge, die sehr wichtig im menschlichen Leben sind: wenn ich mich jeden Tag sorgen müsste, wo ich die Nacht verbringe, könnte ich kaum ein erfülltes, zufriedenes Leben führen. Und all diese Dinge hängen nun mal vom Geld ab. Deshalb hat Geld eine so unglaublich große Bedeutung in unserer Gesellschaft, der Welt und im Leben. Wie Du in deinem Brief erwähntest, gibt es außerdem den Spruch „Zeit ist Geld“. Selbst die Zeit, unsere Existenz wird in Geld gemessen. Ich finde es faszinierend, wie du ihn zu „Geld ist Zeit“ umgewandelt hast, wodurch der Bezug von Geld zu Glück und somit seine starke Bedeutung in unserem Leben noch deutlicher dargestellt wurde. Denn ja, ich stimme Dir zu, auch ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu sortieren, Energie zu tanken und zu tun, was mir guttut, um glücklich(er) zu sein. Demnach brauche ich dafür Zeit und Zeit ist Geld, weshalb Geld Zeit ist: wenn ich genügend Geld hätte, um nicht (oder nur so viel ich wollte) arbeiten gehen zu müssen, hätte ich mehr Zeit, was wie gesagt zu mehr Glück führen würde. Somit beeinflusst Geld unser Leben, unser Denken und unser Handeln.

Jetzt wurde mehr als deutlich gemacht, wieviel Geld in unserer Welt bedeutet und dies führt mich unweigerlich zu der Frage: was machen Menschen alles, um an Geld zu gelangen? Da Geld bei uns für ein Mittel zum Glück steht, gehen viele Menschen sehr weit dafür. Viele betrügen für Geld und handeln gegen jegliche Moral, führen beispielsweise Raubüberfälle durch, um mehr Geld zu bekommen. Manche Menschen töten sogar für Geld. So eine Tat kann aus verschiedenen Gründen vollzogen werden: manche töten aus schierer Verzweiflung, da sie kein Geld haben und es dringend bräuchten, um beispielsweise Schulden zu bezahlen. Andere tun es aus primitiver Gier.

Geld, diese kleinen Metallstücken und das farbige Papier, macht Menschen (unter anderem) zum Mörder. Da drängt sich mir die Frage auf, inwiefern man die jetzigen Geldverhältnisse als moralisch bezeichnen kann, wenn sie manche Menschen so zum Verzweifeln bringen. Wenn die Verteilung streng doch fair erscheint, jedoch den Absturz der Ärmeren in Kauf nimmt, kann sie keinen hohen moralischen Wert besitzen. Der Staat muss also darauf achten, dass die Armen genug haben, den Reichen jedoch nichts grundlos weggenommen wird. Doch obwohl der Staat den Armen hilft, läuft irgendetwas falsch. Wie also sollte das Geld verteilt werden?

Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und deshalb verdient jeder eine gewisse Grundsicherung, welche das Überleben sowie Aufstiegschancen sichert. Zu beachten ist jedoch, dass nicht jeder Mensch gleich viel Geld braucht: Menschen mit körperlichen oder mentalen Einschränkungen haben offensichtlich andere Bedürfnisse als Uneingeschränkte, brauchen beispielsweise einen Rollstuhl oder zusätzliche Betreuung. Doch letztendlich ändert das nichts an der Tatsache, dass jeder eine Grundsicherung haben sollte, da Menschen eine Würde besitzen, welche verletzt wird, wenn sie keine Chancen in dieser Welt bekommen, betteln und sich verkaufen oder verraten müssen. Trotzdem muss man auch etwas für sein Geld und diese Gesellschaft tun, da unser System aus Märkten und Firmen sonst gar nicht funktionieren würde. Weiterführend sollte es also der Fairness wegen verschieden hohe Gehälter geben, abgestimmt auf die Härte sowie den Aufwand der Arbeit, die man leistet. Milliardäre sind deshalb eher ein Extrem, welches ich als nicht richtig empfinde: wenn ich so viel Geld hätte, könnte ich dies nicht mit mir vereinbaren, wenn ich gleichzeitig Menschen verhungern sehe. Moralisch wertvoll ist das Horten von Geld jedenfalls nicht.