Neues

Neues

„Man lernt sehr viel auch über sich selbst“

Der Seminarkurs Neurowissenschaften stellt sich vor

Von Ulrich Müller

Ein kommunikativer Sitzkreis ist nach der amerikanischen Psychologin Ruth Cohn die beste Bedingung für eine themenzentrierte Interaktion, bzw. den störungsfreien Diskurs.

Der dreistündige Seminarkurs Neurowissenschaften baut schulische Brücken zwischen natur- und geisteswissenschaftlichen Fächern. So steht die Gehirnforschung im Zentrum der Kognitionswissenschaften, die so verschiedene Disziplinen wie Psychologie, Anthropologie, Künstliche Intelligenz-Forschung und Linguistik umfasst. Als Schulfächer werden hier vor allem Biologie und Philosophie miteinander vernetzt. Auf diese Weise schafft der Unterricht ein völlig neues Spektrum an Themen, Ideen und Ansichten, meint Seminarschüler Kai.

Formal gesehen richtet sich der Kurs an Schüler*innen des ersten und zweiten Semesters, um sie auf die Präsentationsprüfungen zum Abitur vorzubereiten, in denen auch jeweils zwei Fächer verknüpft werden. Außerdem soll das wissenschaftliche Arbeiten und Präsentieren geübt werden. Daher wird die sonst übliche Semester-Klausur durch einen Präsentationsvortrag ersetzt, dessen Thema selbstständig gewählt und erforscht wird. Typisch sind anwendungsbezogene Fragestellungen wie Können Roboter Gehirne ersetzen?, Warum haben wir Schmerzen?, Was ist eine schizophrene Persönlichkeit?, Welche ethischen Probleme wirft das Neuro-Enhancement auf?, Gibt es ein Gottes-Modul im Gehirn? oder Lernen Frauen anders als Männer?

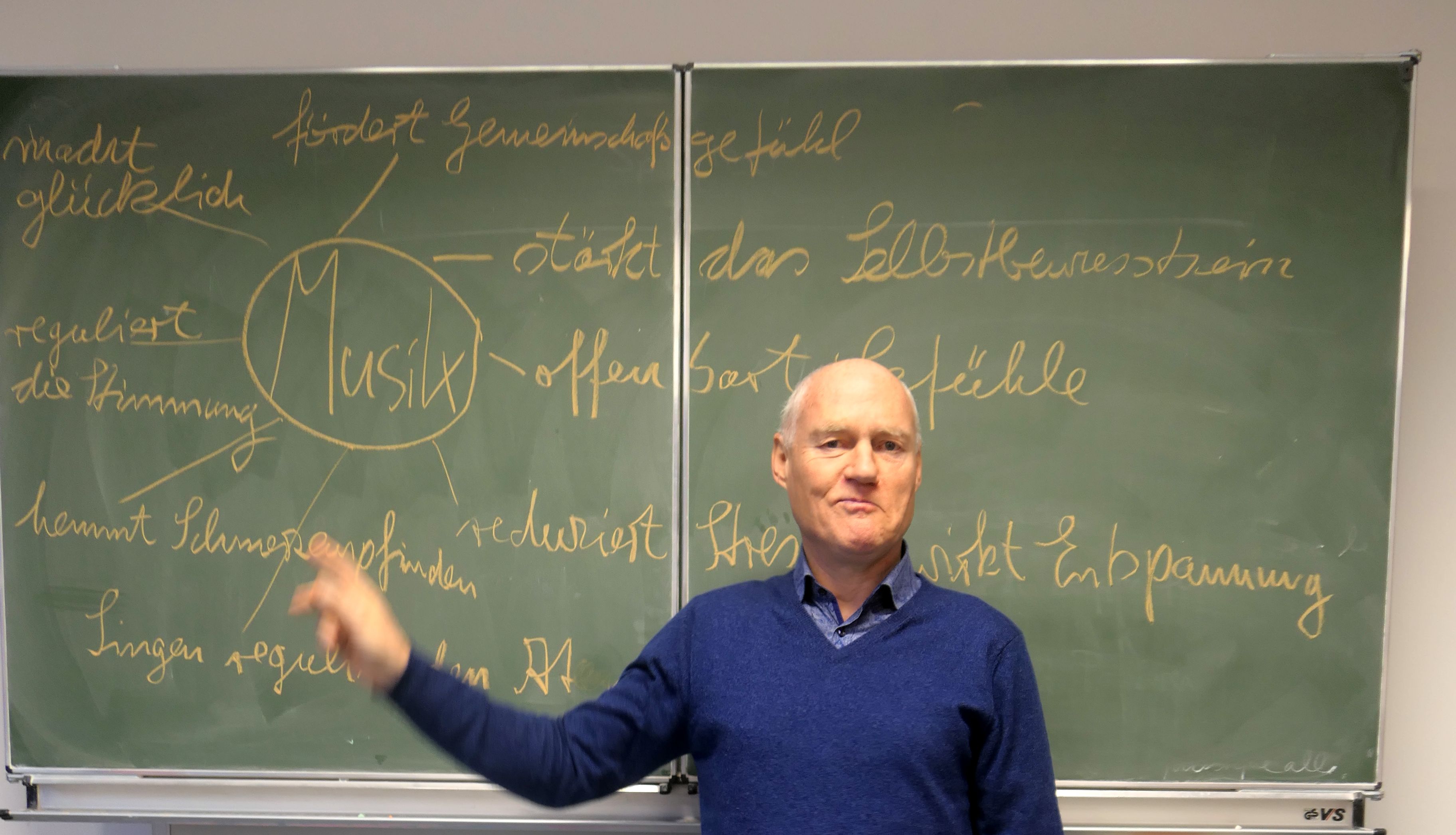

Dr. Müller an der alten Schiefertafel: Mit der Hand schreiben ist individueller und für hirngerechtes Lernen besser als das gleichartige Tippen auf eine Tastatur.

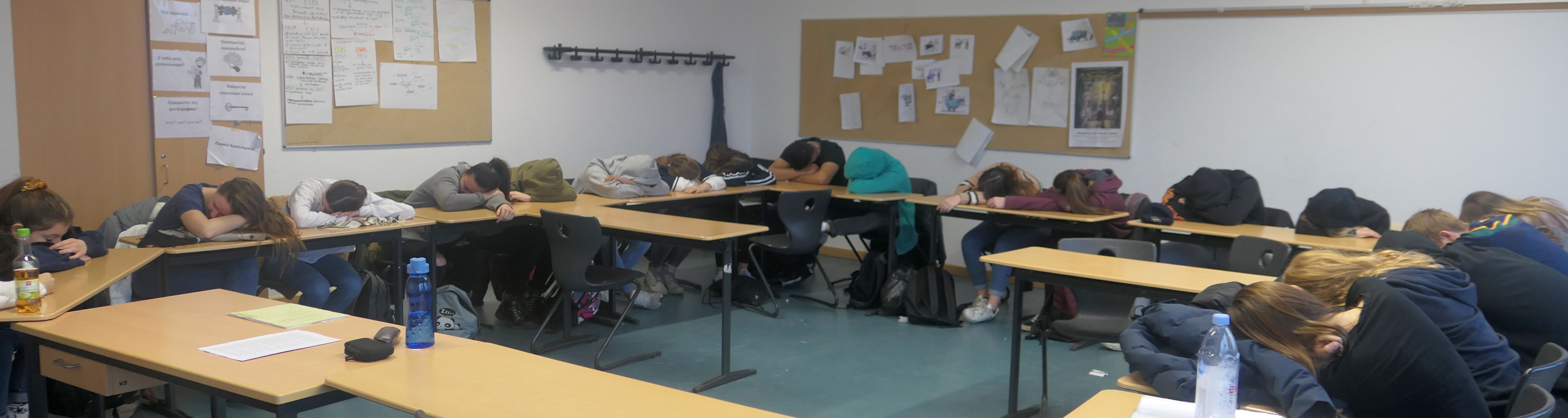

Exkursionen zum Brain-Awareness-Tag der Humboldt-Uni und ins Max-Delbrück-Forschungszentrum gehören ebenso zum Jahresprogramm wie Ausflüge in die Natur, deren Erleben für Neuronen und Synapsen im digitalen Zeitalter immer wichtiger wird – Stichwort „digitale Demenz“. Besonderen Spaß machen den Schüler*innen selbst durchgeführte und ausgewertete Experimente, ob Priming, Framing, Ultimatum-Spiel oder Menschenschwarm. In Sachen Gesundheit, Achtsamkeit und Konzentrationsverbesserung können wir wiederum viel lernen von den kontemplativen Traditionen des Buddhismus und Hinduismus. So sind Meditationsübungen inzwischen fester Bestandteil der Lerninhalte.

Der Unterricht unterscheidet sich durch seine Individualität von den anderen Schulfächern, sagt Julia, und Victoria ergänzt: Man lernt sehr viel auch über sich selbst. Dazu ist die Atmosphäre sehr entspannt. Der Lehrer ist geduldig und ermuntert einen, an aktuellen Forschungsergebnissen teilzuhaben.

Neuro-Kurs auf Meditationsreise

Post A Comment

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

No Comments