Philo-Wettbewerb 2024/25

Gratulation an Kants 301. Geburtstag

Preisträger:innen des Philo-Wettbewerbs

1. Preis

Elisa Kazak

Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

Es bleibt die Frage der Letztbegründung!

Abstract: Elisas Überlegungen zur absoluten Moral bewegen sich „im Spannungsfeld zwischen Absolutismus und Relativismus, zwischen religiöser wie kultureller und nicht zuletzt weltanschaulicher“ Begründung. In Aristoteles´ Mesotes-Lehre entdeckt sie Anhaltspunkte für einen ausgewogenen, unverzichtbaren inter-kulturellen Dialog. Dieser biete größere Chancen für einen moralischen Konsens als die Glücks- und Nutzen-Vorstellungen des Utilitarismus. Schließlich aber besitze Kants vernunftautonome Moral den größten Vorteil, „unabhängig von kulturellen und historischen Kontexten“ zu sein. Die Letztbegründungsfrage sei damit aber noch nicht beantwortet, wie Kant selber wohl wusste.

2. Preis

Luca Taheri

Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

Handle so, dass dein Handeln die Freiheit und Würde aller Beteiligten achtet!

Abstract: Luca fragt zunächst nach der Herkunft von Moral (I.), um dann auf die Probleme ihrer religiösen (II.), vernünftigen (III.) und relativistischen (IV.) Begründung einzugehen. Seine Argumentation gipfelt in der Frage nach einem „universellen Kern“ aller Moralen. Hier entwickelt er eine Modifizierung der „Goldenen Regel“, die ein Verständnis von Moral als dynamischer Prozess statt als geschlossenes System fördern soll: Achte die Freiheit und Würde aller Beteiligten!

3. Preis

Milla Olrogge

Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

„Menschenrechte einhalten und nach der goldenen Regel handeln!“

Abstract: Milla begreift den moralischen Maßstab als allgemeingültige Orientierungsinstanz im Handeln und Zusammenleben. Für sie sind es vor allem die Diversität der Menschheit sowie die weltweit unterschiedliche Anerkennung von Menschenrechten, die einen absoluten Maßstab problematisch machen. Der Utilitarismus wiederum beachtet das Glück von Minderheiten zu wenig, während die Religionen keine glaubensfreiheitliche Moral zu bieten haben. Mehr ein letzter Ausweg als eine wirkliche Lösung ist für sie dann die „Goldene Regel“.

Immanuel Kant (12.02.1724 – 22.04.1804)

Immanuel Kant (12.02.1724 – 22.04.1804)

UND SO WIRD MAN PREIS-GEWINNER:IN

Thematische Zielgenauigkeit

argumentative Schlüssigkeit

und Originalität

Der 14. HCG-Philo-Wettbewerb (2024/25) wird ausgeschrieben. Thema: „Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

49 philosophie-affine Schüler:innen des HCG reichen einen Essay zum aktuellen Philo-Preis-Thema ein.

Dr. Müller, Leiter des Fachbereichs Philosophie, liest sie alle und wählt sieben „Premium“-Essays aus.

Die Philo-Preisjury, bestehend aus den Philosophie-Lehrer:innen Dr. Müller (Leitung), Frau Springer, Frau Hameister, Frau Hennecke und Frau Lüdicke, liest die sieben Texte der Vorauswahl und wählt die drei Gewinner-Essays aus.

Die Auswahl-Kriterien: thematische Zielgenauigkeit, argumentative Schlüssigkeit und Originalität.

DIE ESSAYS

der Preisträger:innen

Elisa Kazak

Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

Es bleibt die Frage der Letztbegründung!

Gibt es eine Bemessungsgrundlage für die universale Moral?

Abstract: Elisas Überlegungen zur absoluten Moral bewegen sich „im Spannungsfeld zwischen Absolutismus und Relativismus, zwischen religiöser wie kultureller und nicht zuletzt weltanschaulicher“ Begründung. In Aristoteles´ Mesotes-Lehre entdeckt sie Anhaltspunkte für einen ausgewogenen, unverzichtbaren inter-kulturellen Dialog. Dieser biete größere Chancen für einen moralischen Konsens als die Glücks- und Nutzen-Vorstellungen des Utilitarismus. Schließlich aber besitze Kants vernunftautonome Moral den größten Vorteil, „unabhängig von kulturellen und historischen Kontexten“ zu sein. Die Letztbegründungsfrage sei damit aber noch nicht beantwortet, wie Kant selber wohl wusste.

In einer von Naturkatastrophen, Kriegen und Leid geprägten Welt, in der der einzelne Mensch scheinbar taten- und wehrlos dazu verdammt ist, zu ertragen, was um ihn herum und auf Erden geschieht, in denen Werte und Ideale des Einzelnen in den Weiten des Universums und ob der Vielfalt der Geschehnisse immer weiter in den Hintergrund zu treten und sich zu verlieren scheinen, erlebt ein jeder von uns sicherlich Momente, in denen wir innehalten und uns fragen, wie es sein kann, dass auf der Welt Millionen von Menschen an Hunger sterben, während andere im Überdruss leben, in der Kriege geführt, Unschuldige verfolgt und die Natur rücksichtslos ausgebeutet wird. In diesem Kontext erwacht zuweilen der Wunsch nach einem universellen Instrument, das wir Menschen diesem surreal anmutenden Grauen entgegenzusetzen imstande sind, entsteht die sich aufdrängende Sehnsucht nach einer universell gültigen, absoluten moralischen Ordnung, nach einer Welt, in der ein absoluter moralischer Maßstab gilt.

Doch gibt es dieses eine absolute moralische Maß auf Erden? Kann es dieses denn überhaupt geben? Dieser Fragestellung, die im Spannungsfeld zwischen Absolutismus und Relativismus, zwischen religiöser wie kultureller und nicht zuletzt vielfältiger weltanschaulicher Facetten zu verorten ist, widmet sich der vorliegende Essay.

Woraus ließe sich nun der ersehnte, universelle absolute moralische Maßstab auf Erden herleiten? Ist eine solche Herleitung, das Ansetzen dieses einen moralischen Maßstabs denn möglich oder verhält es sich vielmehr so, dass jede Kultur, jede Subkultur und eventuell sogar jeder einzelne und weit darüber hinaus, generationsübergreifend gedacht, nicht sogar jede Epoche der Zeitgeschichte, ihre eigenen moralischen Vorstellungen hat, die einer Universalität, dem Herunterbrechen der Moral auf einen gemeinsamen Nenner, entgegenstehen?

Oder gibt es nicht doch grundlegende Prinzipien, von denen jeder Mensch intuitiv weiß, dass sie richtig und gut sind, also doch einen einheitlichen Maßstab, auf den sich geeinigt werden könnte? Denn es sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, dass Kriege, Folter, Unterdrückung und Mord falsch sind, dass Mitgefühl, Fürsorge, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit einen Wert besitzen und unsere Welt nicht grenzenlos ihrer Ressourcen beraubt und ausgebeutet werden kann. Doch es drängt sich die Frage auf, wer nun diesen absolut geltenden und bindenden Maßstab bestimmt. Ist er von göttlicher oder menschlicher Natur?

Absolut oder wandelbar? Und falls es diesen Maßstab nicht gibt, müssen wir uns möglicherweise mit der bitteren Erkenntnis abfinden, dass Moral letztlich nichts weiter ist als ein Produkt der jeweils gegenwärtigen Zeit, der Machtverhältnisse in der Welt und wohlmöglich monetärer Interessen.

Im religiösen Kontext scheint der Wille Gottes als einziger absoluter moralischer Maßstab zu gelten, an dem sich die Werte des Gläubigen und sein Agieren messen lassen müssen. Doch lässt sich auch hier unter den verschiedensten Religionen auf der Welt nur ansatzweise ein allgemeingültiger Konsens herleiten. Auch wenn der christliche Glaube von einem göttlichen Maßstab ausgehend, für alle Menschen, Gottes Gebote für allgemeingültig erkennt, so ist nicht gewährleistet, dass andere Glaubensgemeinschaften bereit sind, diesen moralischen Maßstab innerhalb ihrer religiösen Ansichten anzunehmen und als ihren eigenen moralischen Kompass anzuerkennen.

In diesem Zusammenhang sind auch die moralischen Prinzipien des ethischen Relativismus und des Absolutismus bei der Suche nach einem absoluten moralischen Maßstab anzubringen. So gehen Vertreter des Relativismus davon aus, dass Moralprinzipien „kulturrelativ“ sind, mit anderen Worten nur innerhalb einer bestimmten Kultur gelten. Daraus resultiert zum einen, dass es keine universell gültigen Moralprinzipien für alle Menschen gleichermaßen geben kann, mithin keine Möglichkeit existiert, die eigenen Maßstäbe auf andere Kulturen anzuwenden und damit die moralischen Prinzipien verschiedenartigster Kulturen zu bewerten oder gar zu entwerten. Moralisch angebracht wäre es in diesem Kontext allenfalls, die Handlungen der anderen Kultur anhand der Moralprinzipien ihrer eigenen Kultur zu beurteilen.

Trotz dieser relativen Prägung gibt es verschiedenste Moralprinzipien der klassischen Ethik, die uns eine universelle möglicherweise absolute Richtung aufzuzeigen in der Lage sein könnten, aus denen sich eventuell einzeln oder in der Zusammenschau ein absoluter moralischer Maßstab herleiten ließe.

Die von Aristoteles1 begründete Tugendethik handelt von der Entwicklung eines guten Charakters und stellt diese in den Mittelpunkt. Das höchste Gut (summum bonum) für den Menschen sei nach Aristoteles das Erreichen von Eudaimonia (guter bzw. wohlgesinnter Zustand des Geistes). Dies könne nur erreicht werden, wenn das Leben in Übereinstimmung mit der Vernunft ist und Tugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit und Besonnenheit gepflegt werden. Hierbei liegt der moralische Maßstab nicht in absoluten Regeln, sondern in der Ausübung von Tugenden. Diese sind nicht nur mit individuellen Fragen der Haltung und Einstellung einer Person, sondern insbesondere mit sozialen Fragen der gemeinsamen Lebensführung verbunden. Dem Begriff „Ethik“ ist auch eine bestimmte Lebenspraxis inhärent, innerhalb derer das Tugendhafte in ganz bestimmten Relationen vollzogen wird.

Für die Frage nach einem moralischen Maßstab bietet die Tugendethik im Sinne möglicher Invarianten, wo sich die menschliche Natur offenbart, jenseits partikulärer Kulturdeterminanten. Auch wenn Tugenden zwar kulturell unterschiedlich ausgestaltet sind, so beruhen sie jedoch auf gemeinsamen menschlichen Bedürfnissen und Zielen. Somit könnte auch Aristoteles’ Idee des mittleren Weges (μεσότης), also das Finden eines Gleichgewichts zwischen Extremen, als Ansatzpunkt für einen interkulturellen Dialog in der Frage der moralischen Maßstäbe dienen. In unserer globalisierten Welt, mit ihren verschiedensten Traditionen sowie Weltanschauungen ist dieser interkulturelle Dialog, insbesondere im Rahmen eines kulturellen Austausches unverzichtbar! Durch einen geordneten, globalen und ausgewogenen Austausch könnte somit über einen möglichen absoluten Maßstab zumindest diskutiert werden.

Fishbowl-Diskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung: ein Weg zum Maßstab?

Die Prinzipien des klassischen Utilitarismus2, welcher auf Jeremy Bentham zurückgeht, könnten einen weiteren klassischen Ansatz bieten, um einen allgemeingültigen moralischen Maßstab menschlichen Handelns zu begründen. Nach dem Utilitarismus ist das größte Glück das oberste Prinzip jedes moralischen Handelns. Mit anderen Worten sind danach die Handlungen moralisch richtig, deren Folgen (Konsequenz-Prinzip) für das Glück (hedonistisches Prinzip) aller Betroffenen (Universalitätsprinzip) nützlich sind (Utilitätsprinzip). Die Utilitaristen, wie Jeremy Bentham und John Stuart Mill4, bieten mithin eine praktisch-orientierte Grundlage für alle Entscheidungen moralischer Art, indem sie die Konsequenzen menschlichen Handelns im Sinne des Wohlergehens der Mehrheit bewerten.

Im Kontext der Frage, ob daraus ein absoluter Maßstab zum moralischen Handeln abgeleitet werden kann, könnte man entgegnen, dass Glück und Nutzen alleine wohl nicht als absoluter Maßstab ausreichen dürften, um alle im Spannungsfeld von Individualismus und Gemeinwohl aufkommenden, moralischen Dilemmata lösen zu können. Unter diesen Voraussetzungen ist schwer anzunehmen, dass ein allgemein gültiger Konsens über einen moralisch absoluten Maßstab zwischen den betroffenen Interessen gefunden werden kann.

So erkannte auch bereits Kant3 in seiner Schriftwerk „Kritik der praktischen Vernunft“, dass Glück kein verlässlicher Maßstab für moralisches Handeln sein könne, weil es unberechenbar sei: „Worin nämlich jeder seine Glückseligkeit zu setzen habe, kommt auf jedes sein besonderes Gefühl der Lust und Unlust an, und selbst in einem und demselben Subjekt auf die Verschiedenheit des Bedürfnisses nach den Abänderungen dieses Gefühls, und ein subjektiv notwendiges Gesetz (als Naturgesetz) ist also objektiv ein gar sehr zufälliges praktisches Prinzip, das in verschiedenen Subjekten sehr verschieden sein kann und muß, mithin niemals ein Gesetz abgeben kann; weil es bei der Begierde nach Glückseligkeit nicht auf die Form der Gesetzmäßigkeit, sondern lediglich auf die Materie ankommt, nämlich ob und wieviel Vergnügen ich in der Befolgung des Gesetzes zu erwarten habe.“

Die auf der Idee der Moralphilosphie basierende Ethik nach Immanuel Kant gilt als einer der wichtigsten ethischen Theorien, die in diesem Zusammenhang anzubringen ist. Nach Kant ist ein „Handeln aus Pflicht“ eine moralisch wertvolle Handlung, sofern diese rein aus der Pflicht heraus ausgeführt werde. Bei der Frage nach einem absolut moralischen Maßstab könnte nach dem kantischen Ansatz angeführt werden, dass eine moralische Handlung auf universellen moralischen Gesetzen beruht, die allgemeingültig für alle Individuen ist. Nur durch Vernunft und moralische Überlegung können diese rationalen moralischen Gesetze erkannt werden. Die Anlegung eines allgemeingültigen moralischen Maßstabs könnte nun damit begründet werden, dass wir diesen Maßstab als universelles moralisches Gesetz betrachten, basierend auf Vernunft und moralischer Überlegung.

Zudem könnte der kategorische Imperativ, insbesondere in seiner Grundformel „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“, den Versuch darstellen, die Möglichkeitsbedingung für jedes moralische Handeln zu schaffen, ganz unabhängig von kulturellen Determinanten. Nach Kant können moralische Gesetze nicht von empirischen Bedingungen oder individuellen Vorlieben abhängen, sondern müssen auf der reinen praktischen – d. h. empirisch unbedingten – Vernunft beruhen.

Der kantianische Ansatz hat den Vorteil, dass er die Grundlagen der Ethik auf eine transzendentale Dimension zurückführt, die gleichzeitig subjektiv und trans-individuell, also Allgemeingültigkeit besitzt. Die kantische Ethik ist in diesem Sinne unabhängig von kulturellen und historischen Kontexten.

Sie zielt darauf ab, Handlungsmaximen zu identifizieren, die kulturübergreifend wirken bzw. notwendigerweise von jedem Vernunftwesen anerkannt werden müssten. Der kategorische Imperativ bietet somit einen klaren Versuch, einen absoluten moralischen Maßstab zu definieren.

Allerdings wird oft kritisiert, dass Kants Prinzipien in ihrer Strenge wenig Raum für die Komplexität menschlicher Beziehungen und Situationen lassen.

Doch auch wenn der kategorische Imperativ kein ausreichendes Prinzip für einen absolut gültigen moralischen Maßstab zu bieten vermag, so argumentiert Kant, dass die menschliche

Gibt es einen absolut sicheren Fels in der Brandung des postmodernen „Kontingenz-Ozeans“?

Gibt es einen absolut sicheren Fels in der Brandung des postmodernen „Kontingenz-Ozeans“?

Vernunft von Natur aus dazu neigt, nach dem „unbedingten“, also einem letzten Grund oder einer absoluten Wahrheit zu streben. Dies formuliert er in seiner Schrift „Kritik der reinen Vernunft“ im Zusammenhang mit seiner transzendentalen Dialektik als „Felsen des Unbedingten“. Auch wenn dies einen faszinierenden Versuch darstellt, einen absoluten moralischen Maßstab zu begründen, stellt sich die Frage, ob dieser „Felsen“ überhaupt erreichbar ist oder es sich hierbei nur um eine Illusion, resultierend aus den Menschen innewohnenden Wunsch nach Orientierung und Sicherheit. Zumindest könnte aber dieser philosophische Ansatz das Streben nach einem solchen allgemeingültigen Maßstab thematisieren und so dazu beitragen und anregen, die Notwendigkeit eines solchen kritisch zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die klassische Ethik wertvolle Ansätze zur Etablierung und Begründung eines absoluten moralischen Maßstabs bietet, wobei jeder Ansatz sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt. Ein grundlegendes Problem bei dem Versuch, einen absoluten moralischen Maßstab zu finden, bleibt die Frage der Letztbegründung. Während Aristoteles auf die Teleologie der menschlichen Natur abstellt, setzen Bentham und Mill mit ihrem Utilitarismus auf das empirische Glücksempfinden und Kant auf die Autonomie der Vernunft sowie in diesem Rahmen auf seinen kategorischen Imperativ als mögliches Fundament für einen absoluten moralischen Maßstab. Doch derart Absolutes müsste letztbegründet sein, was bedeutet, dass es keine andere oder weitere Begründung mehr geben dürfte, mit dem das begründete Absolute noch einmal unterwandert, infrage gestellt oder relativiert werden könnte. Dies ist hier nach dem vorangegangenen Festgestellten nicht der Fall.

Die in diesem Essay aufgeworfenen Fragen zu religiösen Aspekten, dem Relativismus im Vergleich zum Absolutismus und die Auseinandersetzung mit der klassischen Ethik zeigen, dass die Suche nach einem absoluten Maßstab eine Reflexion über die Grenzen und Möglichkeiten menschlicher Vernunft und Moral bleiben muss. Während die Frage nach der Letztbegründung mit der Zunahme und allgemeiner Kultivierung relativistischer Ansätze problematisch geworden ist, liegt die Stärke der klassischen Ethik in ihrem Versuch, universale Prinzipien mit der Komplexität menschlicher Erfahrung zu verbinden, zumal die Menschen immer noch (und heutzutage mehr als je zuvor) einen stabilen Boden für pragmatische Orientierung mitten im „Kontingenz-Ozean“ der Post-Moderne suchen. Es scheint eher die Aufgabe der Philosophie, uns zu lehren, wie wir mit den Widersprüchen und Herausforderungen moralischen Handelns umgehen können, anstatt nach einem endgültigen, absolut gültigen Maßstab zu suchen. Ein solcher Maßstab könnte möglicherweise als abstraktes Ideal existieren, scheint jedoch idealisiert und unerreichbar. Der anzusetzende Maßstab liegt hiernach weniger in der Antwort auf die Frage „Was ist absolut richtig?“, sondern eher in der ständigen Auseinandersetzung mit den Normen, die unser Handeln prägen, und der ständigen Reflexion darüber, wie wir als Menschen zusammenleben wollen.

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.

Luca Taheri

Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

Handle so, dass dein Handeln die Freiheit und Würde aller Beteiligten achtet!

Abstract: Luca fragt zunächst nach der Herkunft von Moral (I.), um dann auf die Probleme ihrer religiösen (II.), vernünftigen (III.) und relativistischen (IV.) Begründung einzugehen. Seine Argumentation gipfelt in der Frage nach einem „universellen Kern“ aller Moralen. Hier entwickelt er eine Modifizierung der „Goldenen Regel“, die ein Verständnis von Moral als dynamischer Prozess statt als geschlossenes System fördern soll.

Gibt es ein absolutes Maß auf Erden?

“Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.”

Diese einfache Regel, oft als „Goldene Regel“ bezeichnet, ist eine der ältesten ethischen Leitlinien der Menschheit. Sie taucht als Maxime, wenn auch zum Teil in abgewandelter Form, in den Lehren von Konfuzius, in der Bibel, im Koran und in vielen anderen religiösen und philosophischen Traditionen auf 1 . Sie scheint intuitiv wahr zu sein: Niemand möchte ungerecht behandelt werden, also sollte man auch andere nicht ungerecht behandeln. Doch reicht diese einfache Regel mit so weit zurückliegendem Ursprung aus, um eine absolute Moral zu begründen? Oder ist sie lediglich ein pragmatisches Mittel zur Förderung sozialer Harmonie?

Die Frage nach einem universellen moralischen Maßstab ist eine der ältesten und schwierigsten in der Philosophie. Seit Jahrtausenden ringen Denker mit ihr: Gibt es moralische Prinzipien, die für alle Menschen zu allen Zeiten gültig sind, unabhängig von Kultur, Religion oder individuellen Werten? Oder ist Moral letztlich eine Frage der Perspektive, die sich mit gesellschaftlichem Wandel und individuellen Überzeugungen verändert?

Um dieser Frage nachzugehen, müssen wir die Ursprünge von Moral untersuchen, verschiedene philosophische Positionen beleuchten und die praktischen Konsequenzen eines moralischen Absolutismus oder Relativismus abwägen.

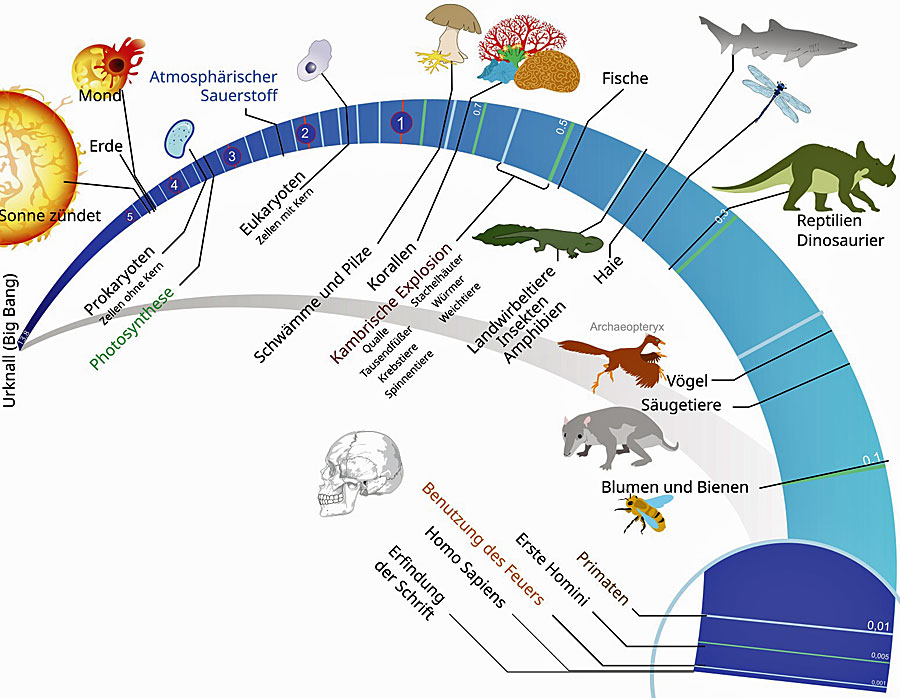

I. Die Ursprünge der Moral: Evolution oder Vernunft?

Moral ist kein rein philosophisches Konstrukt – sie ist tief in der menschlichen Natur verankert. Bereits in frühen menschlichen Gemeinschaften entwickelten sich moralische Werte und Normen, die das Zusammenleben regelten. Anthropologen wie Frans de Waal2 haben beobachtet, dass auch Tiere Grundformen moralischen Verhaltens zeigen: Affen teilen Nahrung, Elefanten trauern um Verstorbene, Wölfe bestrafen Mitglieder ihres Rudels, die sich egoistisch verhalten.

Diese Beobachtungen legen wissenschaftlich fundiert nahe, dass moralisches Verhalten evolutionäre Wurzeln hat. Kooperation war für das Überleben unserer Vorfahren entscheidend. Gruppen, in denen eine von moralischen Grundwerten geregelte Ordnung herrschte, hatten größere Chancen auf ein gesichertes Fortkommen, als solche, in denen Betrug und Egoismus dominierten. Die „Goldene Regel“ könnte also nicht nur ein philosophisches Grundprinzip sein, sondern eine tief in unserer biologischen Natur verwurzelte Strategie für erfolgreiches soziales Zusammenleben.

Doch bedeutet dies, dass Moral einen absoluten Maßstab darstellt? Oder ist sie dann doch nur lediglich ein pragmatisches Werkzeug zur Förderung von Gemeinschaft und Überleben?

Ist Moral auch nur ein Produkt der Evolution?

II. Moral als göttliches Gebot: Absolut oder willkürlich?

Wie wir wissen wird in vielen Kulturen Moral als von einer höheren Instanz gegeben betrachtet. Die Gebote im Judentum und Christentum, das Dharma im Hinduismus oder die ethischen Prinzipien des Islam sind Beispiele für solche als göttlich gesehene Regeln. Wenn Moral von Gott kommt, so argumentieren Theisten, dann ist sie notwendigerweise absolut: Was Gott als gut bestimmt, ist gut, unabhängig von menschlicher Meinung.

Doch dieser Ansatz bringt philosophische Probleme mit sich.

Platon stellte in seinem Euthyphron das berühmte Dilemma: „Ist das Gute gut, weil die Götter es wollen, oder wollen die Götter es, weil es gut ist?“ 3

Wenn das Gute nur deshalb gut ist, weil Gott es befiehlt, dann ist Moral letztlich willkürlich – Gott könnte auch befehlen, dass Lügen oder Töten moralisch richtig sind. Wenn jedoch das Gute unabhängig von Gott existiert, dann braucht man Gott nicht, um Moral zu begründen.

Dies führt Philosophen, so zum Beispiel auch Immanuel Kant dazu, nach einer Moral zu suchen, die unabhängig von göttlicher Autorität ist.

III. Kant und die Vernunft als moralisches Gesetz

Während religiöse Moral auf göttliche Gebote baut, versucht Immanuel Kant eine Ethik zu begründen, die allein auf dem menschlichen Vernunftswesen beruht. Sein kategorischer Imperativ ist ein Versuch, aus Vernunft und Rationalität eine universelle Moralformel zu finden:

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ 4

Dieses Prinzip fordert von uns, unsere Handlungen so zu gestalten, dass sie für alle Menschen gelten können. Nach Kant müssen moralische Regeln daher allgemeingültig sein, unabhängig von individuellen Wünschen oder kulturellen Kontexten.

Diese Idee wirkt auf den ersten Blick recht neu: Sie erlaubt es, Moral unabhängig von subjektiven Gefühlen oder gesellschaftlichen Konventionen zu begründen.

Doch sie hat auch ihre Kritikpunkte. Man kann Kant vorwerfen, dass sein Imperativ zu starr ist und zu wenig Rücksicht auf die konkreten Umstände einer Handlung nimmt.

Ein weiteres Problem ist, dass Kant Moral vollständig aus der Vernunft ableitet. Doch Menschen handeln nicht nur rational, sondern auch emotional. Moralische Entscheidungen basieren halt oft auch auf Intuitionen und Gefühlen, nicht nur auf logischen Überlegungen. So stellt sich die Frage: Kann eine moralische Theorie, die menschliche Emotionen ignoriert, wirklich universell gültig sein?

Ich denke, dass Kants Ethik ein bewundernswerter Versuch ist, eine objektive Moral zu begründen. Doch ihre Strenge und die Schwierigkeit dahinter im Alltag universelle Handlungsanweisungen zu finden macht den KI schwer anwendbar, nicht nur auf die komplexen moralischen Dilemmata des Lebens. Vielleicht ist Vernunft ein wichtiger Bestandteil der Moral – aber sicher nicht der einzige.

IV. Der moralische Relativismus: Wenn alles Ansichtssache ist

Während Kant und andere Moralphilosophen nach universellen Prinzipien suchen, behaupten Vertreter des moralischen Relativismus, dass Moral stets von Kultur, Geschichte und individuellen Perspektiven abhängt. Nach dieser Sichtweise gibt es keine absoluten moralischen Wahrheiten – nur unterschiedliche gesellschaftliche Ausprägungen.

So ein Beispiel: In westlichen Gesellschaften wird Gleichberechtigung der Geschlechter als moralisches Ideal betrachtet. In anderen Kulturen gibt es traditionelle Rollenverteilungen, die als ebenso selbstverständlich gelten. Wer entscheidet, was „richtig“ ist? Und auf welcher Grundlage könnte eine Kultur ihre Moralvorstellungen einer anderen aufzwingen, um den Weg einer universellen Moral zu bereiten?

Friedrich Nietzsche war einer der radikalsten Kritiker absoluter Moral. Er argumentiert, dass Moral letztlich ein Mittel zur Machtausübung ist – eine Erfindung der Gesellschaft, um Verhalten zu kontrollieren. Laut Nietzsche gibt es keine universellen moralischen Wahrheiten, sondern nur unterschiedliche Wertsysteme, die von verschiedenen Gruppen aus unterschiedlichen Motiven etabliert wurden 5.

Der modernere französische Philosoph Michel Foucault führte diese Idee weiter. Für ihn sind moralische Normen das Ergebnis sozialer Diskurse und Machtverhältnisse. Was heute als „moralisch“ gilt, kann morgen als überholt betrachtet werden. Die Geschichte zeigt dies deutlich: Sklaverei war einst moralisch akzeptiert, heute gilt sie als eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So begründet er seine zentrale These, dass Moral eigentlich nur als Stütze eines schon vorherrschenden Systems gebildet wird 6. Aber wenn Moral so extrem wandelbar ist – gibt es dann überhaupt noch ein Fundament für moralisches Urteilen?

Und so begründet sich auch die größte Schwäche des moralischen Relativismus: Er kann nicht erklären, warum einige moralische Prinzipien offenbar universell erscheinen. Fast alle Kulturen verbieten Mord, Diebstahl oder Verrat innerhalb der eigenen Gruppe. Und deshalb müssen wir uns fragen, wenn alle Moral relativ ist, gäbe es keine allgemeine Grundlage, um offensichtliche Ungerechtigkeiten wie Mord in der Gemeinschaft zu verurteilen.

Moralischer Relativismus bietet eine wichtige Perspektive: Er zeigt uns auf, dass Werte wie Normen kulturell geprägt sind und sich verändern können. Doch eine vollständige Ablehnung universeller moralischer Maßstäbe zu einer problematischen Beliebigkeit führt. So stellt sich zuletzt die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, Relativismus und universelle Moral zu vereinen?

„Garten der Religionen“ (Bleiburg/Kärnten): Lässt sich hier die absolute Moral finden?

„Garten der Religionen“ (Bleiburg/Kärnten): Lässt sich hier die absolute Moral finden?

V. Eine mögliche Synthese: Gibt es einen universellen Kern der Moral?

I und II haben uns aufgezeigt, dass eine Moralvorstellung als Gedanke im Menschen schon immer da war und sich sogar zum Teil von sich aus bei Tieren ausbildet. Aber angesichts der Spannungen zwischen den Positionen des moralischem Absolutismus, sei er theistisch oder vernunftbasiert, und dem Relativismus könnte ein Mittelweg die Lösung sein: eine Ethik, die universelle Prinzipien anerkennt, aber flexibel genug ist, um kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen.

Ein möglicher Ausgangspunkt dafür ist die Idee der menschlichen Würde. Fast alle großen philosophischen und religiösen Traditionen stimmen darin überein, dass Menschen nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern einen inneren Wert besitzen. Diese Idee findet sich bei Kant, in den Menschenrechten, aber auch in anderen Lehren.

Wenn wir Moral auf die Achtung der menschlichen Würde gründen, dann können wir ein Prinzip bilden, das kulturelle Vielfalt zulässt, aber klare Grenzen setzt: Jede moralische Praxis muss sich sodann daran messen lassen, ob sie die Würde des Menschen achtet oder verletzt.

Dieser Ansatz wäre mit einer veränderten Version der „Goldenen Regel“ zu verfolgen. Statt nur vorzugeben:

“Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu,”

könnte eine ethisch weiterentwickelte Regel lauten:

“Handle so, dass dein Handeln die Freiheit und Würde aller Beteiligten achtet.”

Diese Synthese kann meiner Meinung nach zwar keine praktikable Ethik für eine globalisierte Welt darstellen. Sie erkennt aber an, dass Werte sich im Laufe der Zeit wandeln können, aber zieht gleichzeitig eine Grenze: Moral darf nicht völlig relativ sein, wenn sie universellen Schutz für Menschen garantieren will.

VI. Rückbesinnung auf die Leitfrage: Moral als dynamischer Prozess

Gibt es also einen absoluten moralischen Maßstab? Wahrscheinlich nicht in Form eines starren Regelwerks, das für alle Zeiten unveränderlich bleibt. Aber es gibt Prinzipien, die sich in fast allen Kulturen finden lassen.

Moral ist kein geschlossenes System, sie kann nicht absolut sein, sondern nur ein dynamischer Prozess. Sie muss immer wieder neu durchdacht und an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst werden. Der Schlüssel könnte darin liegen, universelle Werte, so wie die Achtung der Menschenwürde, die dann als ein absoluter unabdingbarer Faktor inkludiert sein müssten, mit einer gewissen kulturellen Flexibilität zu kombinieren.

Die „Goldene Regel“ bleibt ein wertvoller Ausgangspunkt, aber sie allein reicht nicht aus. Vielleicht ist die beste Antwort auf die Frage nach absoluter Moral nicht ein einziges starres Prinzip, sondern ein ständiger Dialog darüber, was es bedeutet, ein gutes Leben für sich selbst und die Gemeinschaft zu führen – in einer Welt, die sich ständig verändert.

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen, einschließlich KI, benutzt habe

______________________________________________________________________

Zu 1)

Christentum Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. (Mattheus 7:12)

Hinduismus Tue anderen nichts an, was dir, wenn es dir selbst angetan würde, Schmerz verursachen würde. Dies ist die Essenz aller Moral. (Mahabharata 5.1517)

Judentum Was dir selbst verhasst ist, tue deinem Nächsten nicht an. (Talmud, Shabbat 31 a)

Islam Keiner von euch ist wahrhaft gläubig, solange ihr nicht anderen wünscht, was ihr für euch selbst begehrt. (Der Prophet Muhammad, Hadithch)

Buddhismus Behandle andere nicht auf eine Weise, von der du denkst, dass sie dich selbst verletzen würde. (Der Buddha, -Varga 5,18)

Zu 2)

Frans de Waal argumentiert in seinem Buch „The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society“ (2009), dass moralisches Verhalten, wie Empathie, Fairness und Kooperation, bei Tieren, besonders bei Primaten, bereits beobachtet werden kann. Er zeigt, dass Verhaltensweisen wie Versöhnung und Altruismus evolutionär entstanden sind und die Basis für menschliche Moral bilden. Diese sozialen Verhaltensweisen fördern nach ihm das Zusammenleben in Gruppen.

Zu 3)

Platon schrieb den Euthyphron, um durch den sokratischen Dialog die Begriffe von Frömmigkeit und Moral zu hinterfragen. Indem er Euthyphron, den selbstsicheren Protagonisten, kritisch befragt

Zu 4)

Das Prinzip des kategorischen Imperativs stammt von eben jenem Immanuel Kant und ist zentral in seiner Moralphilosophie, vor allem ausgeführt in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) und der Kritik der praktischen Vernunft (1788). Der kategorische Imperativ fordert, dass wir nur nach Maximen handeln sollen, die wir zugleich als allgemeines Gesetz für alle Menschen wollen können.

Zu 5)

Friedrich Nietzsche kritisiert traditionelle, vor allem christlich geprägte Moralvorstellungen als Ausdruck einer “Sklavenmoral”, die natürliche Instinkte und den Willen zur Macht unterdrückt. Er fordert eine radikale Umwertung aller Werte, in der das Leben und die Selbstüberwindung, verkörpert im Ideal des “Übermenschen”, im Vordergrund stehen. Diese Ansichten äußert er vor allem in Werken wie Jenseits von Gut und Böse und Zur Genealogie der Moral. In seinem Werk So sprach Zarathustra stellt er die These einer aus Neid der “Schwachen“ gegenüber den “Starken“ entstandenen unterdrückerischeren Herdenmoral auf.

Zu 6)

Michel Foucault versteht Moral nicht als ein objektives, universelles Wertesystem, sondern als ein historisch gewachsenes Produkt gesellschaftlicher Machtstrukturen. So zeigt er in seinen Werken Überwachen und Strafen und Die Geschichte der Sexualität, wie moralische Normen und Diskurse seiner Überzeugung nach als Instrumente zur Kontrolle, Disziplinierung und Definition von „Normalität“ dienen.

Quellen:

Als Offline-Quellen u.a. :

Lehrbuch „Zugänge zur Philosophie“, Bd.1

So sprach Zarathustra – Friedrich Nietzsche

Das Bonobo und der Atheist – Frans de Waal

Milla Olrogge

Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?

„Menschenrechte einhalten und nach der goldenen Regel handeln!“

Abstract: Milla begreift den moralischen Maßstab als allgemeingültige Orientierungsinstanz im Handeln und Zusammenleben. Für sie sind es vor allem die Diversität der Menschheit sowie die weltweit unterschiedliche Anerkennung von Menschenrechten, die einen absoluten Maßstab problematisch machen. Der Utilitarismus wiederum beachtet das Glück von Minderheiten zu wenig, während die Religionen keine glaubensfreiheitliche Moral zu bieten haben. Mehr ein letzter Ausweg als eine wirkliche Lösung ist für sie dann die „Goldene Regel“.

Es ist noch nicht lange her, dass ich meinen Führerschein angefangen habe und nach den ersten Stunden, als ich mich ein wenig an das Fahren gewöhnt habe, bin ich immer mehr ins Gespräch mit meinem Fahrlehrer gekommen und wir haben angefangen nicht nur über das Autofahren, sondern auch über andere Themen zu reden. Wir fingen also an über Themen wie beispielsweise Vegetarismus und Umweltschutz zu diskutieren, doch eigentlich hat sich die ganze Konversation sehr schnell in eine Grundsatzdiskussion verwandelt. Die zentrale Frage hierbei: Inwiefern sollte man probieren, Menschen in jeglichen Bereichen von seiner eigenen Meinung zu überzeugen? Kann es die eine ‚richtige’ Meinung zu einem beliebigen Thema geben? Und inwiefern gibt es Werte, die alle Menschen dieser Welt anerkennen und sich nach ihnen richten sollten?

Welcher moralische „Führerschein“ ist der uneingeschränkt richtige für das Leben?

Welcher moralische „Führerschein“ ist der uneingeschränkt richtige für das Leben?

In dem folgenden Essay werde ich die zentrale Frage: „Gibt es auf der Welt einen absoluten moralischen Maßstab?“ von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wie in praktisch allen philosophischen Fragestellungen gibt es auch bei dieser keine eindeutige Antwort, sondern zahlreiche Perspektiven, für welche logisch argumentiert werden kann. Nichtsdestotrotz werde ich probieren am Ende dieses Essays eine Konklusion ziehen und vielleicht doch eine Antwort zu finden…

Zu Beginn jedoch die Grundlagen: Die Fragestellung verwendet den Begriff, des moralischen Maßstabes, welcher zunächst in die Begriffe „Moral“ und „Maßstab“ eingeteilt werden kann. Moral wird als Überbegriff gesehen, welcher Werte und Normen beschreibt, die uns helfen können, eine Abgrenzung zwischen „gut“ und „böse“ zu ziehen. Der Begriff eines Maßstabes wird in der Philosophie verwendet, um eine Richtlinie anhand von Werten und Normen zu beschreiben, nach welchen man sich gemäß verhalten kann. Zusammengefügt, beschreibt der „moralische Maßstab“ dementsprechend eine Richtung von Werten und Normen, an welchem wir uns orientieren können, um uns einer Antwort folgender Fragen möglicher Weise anzunähern: Wie wollen wir leben? Wie können wir miteinander auskommen? Wie wird es uns in der Zukunft noch besser gelingen? Zudem wird der Begriff des „absoluten“ moralischen Maßstabes verwendet, welcher von Unabhängigkeit, Dauerhaftigkeit und Uneingeschränktheit ausgeht und somit impliziert, dass es sich um einen allgemeingültigen moralischen Maßstab handelt.

Doch ist ein absoluter moralischer Maßstab heutzutage überhaupt denkbar?

Zunächst werde ich auf die Diversität aller Menschen eingehen: Stand Juli 2024, lebten 8,16 Milliarden Menschen auf der Erde, davon wohnten 750 Millionen in Europa, 4630 Millionen in Asien, 1340 Millionen in Afrika, 370 Millionen in Nordamerika, 650 Millionen in Südamerika und 40 Millionen in Australien und Ozeanien. Und mal ganz abgesehen von der geographischen Lage, welche geschichtliche Bräuche, Kulturen und Denkrichtungen beeinflusst, werden diese zu großen Teilen auch von dem jeweiligen Glauben beeinflusst. 31% der weltweiten Bevölkerung sind Stand 2022 Anhänger*innen des Christentums, 25% Anhänger*innen des Islams, 15% Anhänger*innen des Hinduismus‘ und die restlichen 29% sind atheistisch, beziehungsweise Anhänger*innen anderer Religionen… Diese Liste könnte ich nun von sozialen Verhältnissen, bis zu persönlichen Präferenzen fortführen, ich glaube allerdings den eigentlichen Punkt verdeutlicht zu haben: Jeder Mensch, jeder einzelne dieser 8,16 Milliarden Menschen ist individuell und einzigartig. Jede(r) hat seine eigene Geschichte und wurde von unterschiedlichen äußeren Einflüssen von seiner Geburt an geprägt. Ist es trotzdem möglich einen moralischen Maßstab zu finden, welchen alle bestätigen können?

Ein geläufiger Gedanke bei der Frage rund um einen absoluten moralischen Maßstab, ist das Einsetzen der Menschenrechte als dieser, aufgrund der Gültigkeit der Menschenrechte für die gesamte Weltbevölkerung, unabhängig von dem Glauben oder der Herkunft einer Person.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt uns sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“ besagt der Artikel 1.

Der erste Artikel der „Allgemeine(n) Erklärung der Menschenrechte“ der UN repräsentiert die allgemeine Moral aller enthaltenen Artikel meiner Meinung nach mit am Besten. Alle Menschen sind gleich zu behandeln, unabhängig von Ihrer Herkunft, ihres Glaubens und ihres Erscheinungsbildes. Alle Menschen haben das Recht auf Freiheit, wie beispielsweise Meinungsfreiheit.

Allerdings sehe ich hier folgende mögliche Schwierigkeiten, welche es uns nicht ermöglichen, die Menschenrechte als absoluten moralischen Maßstab anzusehen; erstens die Unvollständigkeit und zweitens die Durchsetzungsfähigkeit dieser. Zuerst scheint es vielleicht ein wenig banal zu klingen, dass in den 30 Artikeln der Menschenrechte wichtige Aspekte ausgelassen worden sind, da Rechte, von dem Recht auf Privatsphäre (Artikel 12), über das Recht auf Staatsangehörigkeit (Artikel 15.1) bis zu dem Recht auf freie Meinungsäußerung (Artikel 19) in der „Allgemeine(n) Erklärung der Menschenrechte“ enthalten sind- jedoch beziehen sich alle Menschenrechte auf Normen. Wie ich bereits zu Beginn definierte, bezieht sich der absolute moralische Maßstab allerdings nicht nur auf Normen, sondern ebenfalls auf Werte. In den 30 Artikeln, welche bereits 1948 festgehalten wurden, bezieht sich unter Ausnahme des ersten Artikeln, alle weiteren ausschließlich auf Normen. Vorgaben hinsichtlich allgemeingültiger Werte, wurden dementsprechend nahezu ausgelassen, vermutlich aufgrund von der Diversität der Weltbevölkerung in den Bereichen Religion und Kultur, welche ich zuvor erläutert habe.

Der zweite Aspekt ist die Durchsetzungsfähigkeit: Denn das die eben genannten Rechte allgemeingültig sind, wurde mit ihrer Aufnahme in die Menschenrechte festgehalten, zumindest auf theoretischer Ebene- doch wie sieht es in der Praxis aus?

Für europäische Länder ist der Europarat in Straßburg die zuständige Organisation, welche sich zu großen Anteilen verantwortet, auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. Weltweit sind es die Vereinten Nationen, genauer gesagt der UN-Menschenrechtsrat, welcher sich um die Einhaltung der Menschenrechte kümmern soll und hierzu alle vier Jahre die

Einhaltung der Menschenrechte in jedem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen kontrolliert. Nichtsdestotrotz gibt es täglich zahlreiche Verstöße gegen die Menschenrechte, wie beispielsweise, wenn Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Neigung oder auch politischer Meinungsäußerung in zahlreichen Ländern auch heutzutage noch mit langen Haftstrafen rechnen müssen. Denn die Möglichkeiten, das Handeln vieler Staaten einzuschränken, welche tagtäglich Menschenrechte verletzen, mögen zwar immer weiter ausgeprägt werden, sind aber noch stark begrenzt.

Aufgrund der eben genannten Aspekte, empfinde ich es als unmöglich, die Menschenrechte alleine als allgemeingültigen moralischen Maßstab festzuhalten.

Verhindert unsere Diversität eine absolute Moral?

Da ich nun schon einmal einen kleinen Einblick in die Komplexität dieses Themengebietes geben konnte, werde ich anschließend auf einen möglichen Zusammenhang zwischen eines absoluten moralischen Maßstabes und dem Utilitarismus eingehen. Um was es sich bei dem ersteren Begriff handelt habe ich bereits erklärt- doch was ist eigentlich der Utilitarismus? Ganz grob gesagt beschreibt der Utilitarismus, dass der Mensch alle seine Handlungen danach richten sollte, welche das größte Glück, für eine möglichst hohe Anzahl von Menschen hervorrufen könnte.

Wenn man nun einen Zusammenhang dieser Themen schließt, wäre es möglich den absoluten moralischen Maßstab so zu setzen, dass möglichst viele Menschen hiervon profitieren. Und so einfach und logisch dieser Weg klingen mag, ist es eines der am häufigsten beleuchtete Kritikpunkt des Utilitarismus, welcher bemängelt, dass Minoritäten in vielen Fällen der Weg zum Glück nicht begünstigt oder gar ermöglicht wird und ihre Bedürfnisse und somit Rechte stark eingeschränkt bis geleugnet werden.

Ein Beispiel, welches die Problematik darstellt, wäre das Einsetzen der moralischen Maßstäbe aus Religion X als absoluter moralischer Maßstab. Jedoch bin ich mir hierbei mehr als nur sicher, dass Anhänger*innen der Religion Y diesen Maßstäben, wenn überhaupt, nur zu Teilen zustimmen würden. Des Weiteren würde diese Maßnahme die Freiheit vieler Bürger eingrenzen, aufgrund der Einschränkung der Glaubensfreiheit, womit ein zentrales Menschenrecht verletzt werden würde. Aufgrund des zuletzt genannten Kritikpunktes bin ich den Meinung, dass der Utilitarismus nicht zu einer Antwort auf die zentrale Frage eines absoluten moralischen Maßstabes führt.

Und zu guter Letzt noch die goldene Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“.

Die Aussage der goldenen Regel ist einfach nachzuvollziehen und ebenso auf den Alltag anzuwenden; Wenn man selbst nicht diskriminiert werden will, sollte man selbst ebenfalls nicht andere diskriminieren und wenn man selbst nicht absichtlich verletzt werden will, sollte man selbst andere nicht absichtlich verletzen.

Diese Regel lernt so gut wie jeder in seinen ersten Lebensjahren und sie lässt sich auf zahlreiche Situationen übertragen. Sie basiert größtenteils auf Werten, kann aber genauso gut auch auf Normen übertragen werden.

Schlussendlich bin ich der Meinung, dass es nicht möglich ist, einen absoluten moralischen Maßstab festzulegen, aufgrund der Diversität der Weltbevölkerung- jedoch ist es meines Empfinden nach möglich eine Tendenz eines absoluten moralischen Maßstabes basierend auf den Menschenrechten und der goldenen Regel festzulegen. Die Menschenrechte decken den Bereich der Normen in einem solchen Maßstab ab, während die goldene Regel sich auf alltägliche Situationen als auch komplexe Fragestellungen anwenden lässt und den Teilbereich der Werte abdeckt und den der Normen ergänzt.

Es ist allgemein bekannt, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, welchem alle Menschen in ihren Leben folgen sollten und es somit nicht möglich ist, einen absoluten moralischen Maßstab festzulegen- dazu gibt es zu große Differenzen zwischen allen Individuen- wenn sich allerdings die gesamte Bevölkerung dieser Welt an die Einhaltung der Menschenrechte und das Handeln nach der goldenen Regel halten würde, wäre vermutlich ein spezifischer Maßstab nicht mehr benötigt.

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen, einschließlich KI, benutzt habe.

Literaturquellen

- „Was können wir wissen und was müssen wir glauben“, Volker Ladenthin, 2018

- „Kritisches Denken und Argumentieren“, Otto Kruse, 2017

- „Grundkurs Philosophie, Band Ethik“, Matthias Lutz-Bachmann, 2007

- „Moral“, Hanno Sauer, 2023 Online-Quellen

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/bevoelkerungarbeit-

soziales/bevoelkerung/Weltbevoelkerung.html#:~:text=Am%201.%20Juli%202024%20z%C3

%A4hlte,als%20ein%20Drittel%20der%20Weltbev%C3%B6lkerung https://mobile-webview.gmail.com/-1455526221/4134400463912253703

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfeweltweit/themen/fluchtursachen/menschenrechtsverletzungen